Y...UN CORTO ETCÉTERA /// Rescates

Este texto podría aparecer perfectamente en la sección

“Viajes”, pero no cabe duda de que también encaja en “Rescates”, pues el manuscrito al que se refiere se ha perdido y ha sido recuperado en multitud de ocasiones a lo largo de los siglos, como

explica con detalle, e indiscutible amenidad, el corresponsal que lo ha enviado a LSN y que prefiere preservar su identidad

El manuscrito perdido de Estrasburgo

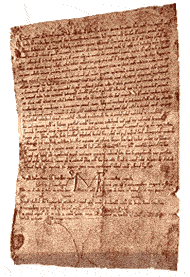

Los manuscritos también viajan. Entre los más aficionados a hacerlo estuvo uno que los eruditos en Patrística conocen como la Carta a Diogneto –porque está dedicada a alguien con ese nombre– cuyas peripecias me propongo relatar brevemente. El texto fue escrito a mediados del siglo II por un cristiano de lengua griega con el propósito de presentar su religión a un pagano interesado en conocerla. No está firmado y tampoco sabemos quién era el destinatario, pero por la calidad del texto hay que suponer que uno y otro eran personas cultas. La primera circunstancia curiosa que rodea a este documento es que ningún autor de la Antigüedad lo menciona, al contrario que otros escritos de la época, como las obras de los apologistas que forman parte de la literatura cristiana primitiva. Si no hubiera sido por su casual descubrimiento en el siglo XV nadie tendría hoy noticia de la Carta a Diogneto y eso resulta bastante sorprendente porque hay acuerdo en que es una de las más brillantes y mejor escritas de las apologías cristianas. Es verdad que el contenido se podía haber perdido –como sucedió con tantos otros escritos del primer cristianismo– pero que ningún Padre de la Iglesia mencionase siquiera esta obra llenaba de perplejidad a los estudiosos.

Pero vamos a lo del viaje. El descubrimiento tuvo lugar en Constantinopla en 1436, lo cual ya significa que el periplo había comenzado mucho antes y que el primer manuscrito se había reencarnado en múltiples copias que fueron recorriendo un largo camino desde Atenas –donde presuntamente fue escrito mil trescientos años antes– hasta la capital del Imperio Bizantino. Pero de estos viajes lo ignoramos todo. La historia que conocemos comienza una mañana en que el joven clérigo italiano Tomás de Arezzo, estudiante de lengua griega, entró en una pescadería de la ciudad para comprar algo de comer y observó que el tendero envolvía su mercancía en unos papeles escritos en griego. Al echar una ojeada al texto, Tomás se dio cuenta de que era interesante y recogió todo lo que pudo de aquel montón de hojas condenadas a ser envoltorio de salmonetes. Suponemos que, una vez en su casa, el estudiante comprobó que los doscientas y pico de páginas contenían 22 escritos cristianos destinados a refutar a herejes y paganos. Convencido de que había encontrado un manuscrito valioso, y antes de marcharse a predicar entre los infieles, Tomás regaló el códice a un obispo croata llamado Juan Stojkovic, que estaba de paso en Constantinopla y que era aficionado a coleccionar documentos antiguos. Este obispo –más tarde cardenal con el nombre de Juan de Ragusa– había sido enviado a Bizancio por el papa de Roma para estudiar la cuestión del cisma entre los cristianos orientales y los de occidente. La primera etapa del manuscrito viajero fue, por tanto, corta: de la pescadería junto al Bósforo a la casa de Tomás de Arezzo y de ahí a la biblioteca del obispo visitante.

La segunda etapa fue algo más larga. Comienza cuando Juan Stojkovic abandona Constantinopla en 1437 y se lleva con él los viejos volúmenes que había logrado reunir durante su estancia en la capital bizantina. Entre ellos estaba el librito de marras, que luego fue denominado Codex Graecus 9. El destino de Juan era la lejana Basilea, en la actual Suiza, donde se iba a celebrar un concilio de obispos para debatir el asunto del Cisma oriental en el que él debía intervenir. Dejaremos para otra ocasión las actividades de Juan como diplomático y teólogo durante las largas y complejas discusiones que tuvieron lugar entre griegos y occidentales para tratar de solucionar el gran Cisma. El caso es que en 1443, el ya cardenal Juan de Ragusa murió y dejó en herencia su biblioteca a los monjes cartujos del convento de Basilea en el que se alojaba. Fin de la segunda etapa.

Unos años más tarde, los monjes vendieron los libros que les había legado Juan de Ragusa y entonces se inició la tercera fase del peregrinaje. El Codex Graecus 9 fue adquirido por otro ávido coleccionista de libro, el erudito y hebraísta alemán Johannes Ruechlin, y esto se sabe porque su nombre fue luego identificado en la contraportada del volumen. En manos de Reuchlin, el pobre códice no debió parar ni un solo instante a juzgar por la biografía de su propietario. En 1474 estaba en Basilea –donde posiblemente compró el libro–, tres años más tarde le encontramos en París y luego en Orleans y Poitiers; en 1481 pasó por Tubinga y luego fue acompañante del conde de Wurtemberg en varios viajes que, entre otros sitios, le llevaron a Italia donde hizo amistad con Marsilio Ficino y Pico della Mirándola. Más tarde, hacia 1501, se trasladó a Linz, donde estuvo unos años; después pasó a Heidelberg y de nuevo volvió a Wurtemberg, donde vivió hasta 1519, año en que se fue a Ingolstadt para dar clases de hebreo y griego. Un año más tarde ejercía de catedrático en Tubinga y dos años después murió en Sttutgart. Solo hace falta un mapa y comenzar a contar millas….

Entre 1510 y 1520, Reuchlin se había visto inmerso en una controversia con los dominicos. Estos habían propuesto al emperador germánico que hiciera quemar todos los libros judíos que había en Colonia y Frankfurt. Reuchlin se opuso y consiguió evitar la aplicación de esa medida, con lo cual se ganó la hostilidad de la orden dominicana y tuvo que enfrentarse a varios ataques e intentos de procesamiento por herejía. Desconocemos si esto hizo que los inquisidores se interesasen por la biblioteca del humanista, pero resulta que cuarenta años después el famoso Códice griego aparece en poder de la abadía benedictina de Maurmünster (o Marmoutier), en Alsacia.

En esa región fronteriza entre Francia y Alemania, el volumen que contenía la Carta a Diogneto permaneció doscientos veinte años, y este merecido reposo le permitió salvarse de los desastres ocasionados por las guerras de religión que asolaron Europa en los siglos XVI y XVII. Dicen los historiadores que la abadía de Marmoutier fue saqueada varias veces en el curso de esas guerras, pero es obvio que los libros antiguos no despertaban el interés de la soldadesca. Cuando finalmente se firmó la paz de Westfalia, en 1648, parecía que por fin el códice viajero había encontrado su lugar definitivo de descanso, pero no fue así. En 1790 los monjes tuvieron que huir a causa de la Revolución Francesa y en 1792 el edificio de la abadía fue vendido. Los libros que guardaba pasaron a manos de las autoridades y el Códice fue depositado en 1793 en la biblioteca pública de la cercana ciudad de Estrasburgo. Allí gozó de un nuevo periodo de calma, aunque esta vez mucho más breve.

En el verano de 1870 estalló la guerra franco-prusiana y Estrasburgo, ciudad fronteriza, se vio sometida a un largo asedio y a frecuentes bombardeos de la artillería alemana. Uno de esos bombardeos causó un gran incendio que destruyó la biblioteca municipal y entre los libros que desaparecieron estaba el ya famoso Codex Graecus 9. Había sobrevivido al pescadero bizantino, a la caída de Constantinopla en manos de los turcos que tuvo lugar veinte años después, al largo y azaroso viaje desde Bizancio a Basilea, a las turbulencias que sacudieron Europa durante la época de la Reforma y la Contrarreforma e incluso se había salvado de la furia revolucionaria en Francia, pero los cañones prusianos ya fueron demasiado para el venerable mamotreto. Por fortuna, en los siglos XVI y XIX algunos estudiosos habían copiado y anotado su contenido, y gracias a eso el texto de la Carta ha sobrevivido.

La trayectoria viajera de la Carta a Diogneto fue impresionante, pero la mayor sorpresa todavía estaba por llegar. En 1946 se descubrió que el turista había circulado, digamos, con pasaporte falso. El detective que descubrió el asunto fue un erudito monje holandés llamado Dom Paul Andriessen, dedicado al estudio de textos cristianos antiguos. Éste, como tantos de sus predecesores, no podía entender que un escrito tan importante no hubiera merecido la atención de los Padres de la Iglesia, que tanto se esforzaron en preservar y reproducir los principales textos del primer cristianismo. Y tampoco entendía que de otro escrito famoso de aquella época –la Apología de Cuadrato– solamente hubiera sobrevivido un corto fragmento que cita Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico. Uniendo estos dos enigmas el monje holandés encontró una explicación genial. Tras un minucioso trabajo de análisis llegó a la conclusión de que la Carta era en realidad la Apología de Cuadrato y logró encajar el pequeño fragmento conocido de ésta última en el texto de aquella. La hipótesis de Dom Paul causó sensación y reveló varias cosas. Primero, la razón de que los comentaristas antiguos no mencionasen la Carta a Diogneto; en segundo lugar, que el verdadero autor del escrito era el apologista Cuadrato; y tercero, que su destinatario era probablemente el emperador Adriano, oculto bajo el nombre de Diogneto, por una serie de indicios que no viene al caso detallar aquí. No todos los expertos han aceptado la explicación de Andriessen, pero como no hay consenso, yo me quedo con ella porque es la que más me gusta.

En resumen, tenemos un personaje venerable que vivió una existencia larga y llena de incidencias –usó varios disfraces, viajó por medio mundo, corrió peligros sin cuento– y que antes de morir en un bombardeo dejó que le hicieran un retrato que ha permitido saber quién fue su padre y tener noticia de que, cuando era un recién nacido, fue presentado a un emperador romano.

No me dirán que no es una historia de viajes bien curiosa (y literaria).

....................