VIAJES /// Tumbos

El segundo artículo de una firma invitada en la sección “Viajes”, representa un feliz e inesperado regalo para LSN. En la presentación de la crónica Noche estrellada en el altaris, de Maite Clavo, lancé, y reincido ahora, la invitación a otros autores para que enviaran sus textos o notas de viaje, y Javier Mina tuvo la amabilidad de hacerme llegar dos, muy buenos ambos. Todo un puntazo contar con un autor de su calibre y con una pieza del valor literario y gráfico de Tras las huellas de Zalacaín el aventurero, en la que sigue a pie las sendas transitadas por el héroe barojiano en tierras guipuzcoanas y navarras. Un texto, además, inédito, pese a que fue escrito para su publicación en una obra colectiva sobre Pío Baroja que nunca llegó a ver la luz.

Novelista, ensayista, periodista, escultor, pintor, ilustrador, guionista de comic, director de teatro, gestor cultural, coleccionista de juguetes, carteles, fotografías y artefactos antiguos… Todo eso y alguna cosa más es o ha sido Javier Mina, pamplonés de cuna, donostiarra por empadronamiento durante décadas y ahora residente a tiempo parcial en un pequeño pueblo de la Rioja, donde trama proyectos como la exposición que pudo verse durante el verano de 2012 en el Pabellón de Mixtos de la Ciudadela de Pamplona con el sugerente reclamo de “Autobiografía, autogeografía, autocacharrería”. En esa muestra, y en otra exhibida en San Sebastian dos años antes, con el título “De boca a oca”, quedó reflejado el fecundo universo creativo y personal de Javier Mina, o de los muchos Minas que lo conforman, entre ellos el Mina andarín, por no decir aventurero.

Tras las huellas de Zalacaín el aventurero

No hay metáfora más recurrente, quizá más apropiada, que la del viaje cuando se trata de hablar de la vida. Desde que el hombre es hombre se ha explicado a sí mismo la vida mediante relatos de viaje, basta con recordar el poema más antiguo que conocemos, el Gilgamesh, si es que no queremos mencionar La Odisea. De igual manera, el hombre desde muy pronto ha entendido los relatos como viajes. Y los viajes como relatos, de forma que vida, viaje y relato forman un conjunto inextricable.

Las páginas que siguen van a fundir en uno dos viajes alrededor de la obra de Pío Baroja Zalacaín el aventurero. Uno de ellos lo hará el viajero a través del texto descubriendo hitos y caminos narrativos sobre los que se suele transitar sin darse cuenta. El segundo lo efectuará a pie siguiendo el itinerario entre San Sebastián y Estella que constituye la peripecia central del relato, simplemente porque la vida se lo ha pedido así en pura filosofía zalacainesca. Y si los dos viajes se iluminan mutuamente, mejor.

1.- El viaje a pluma

Zalacaín el aventurero es una novela de acción, por eso los continuos avatares, el ritmo vertiginoso y un marco histórico de guerra relegan a segundo plano en el espíritu del lector la estrategia narrativa de Pío Baroja. Desde luego, a nadie se le escapa un tema como el de los amores contrariados en el que un Romeo liberal –“yo he trabajado para los carlistas; pero en el fondo, creo que soy liberal”– pretende a una Julieta cuyo hermano es un carlista de los más fanáticos, y que para más inri se llama Carlos.

Habrá incluso una escena de balcón donde Martín se declare a Catalina, pero al contrario de lo que ocurría en el drama de Shakespeare, no tendrán como únicos testigos la noche y el jardín sino al enemigo jurado de Martín, Carlos, el hermano de Catalina: “Carlos desfallecía de cólera. Martín le había impedido conquistar a la Ignacia, y deshonraba, además a los Ohando, siendo el novio de su hermana, hablando con ella de noche”. Carlos dará rienda suelta a su cólera disparando a Martín cuando se encuentre otra vez de noche bajo el balcón de Catalina. Martín resultará herido levemente y Carlos no tendrá más remedio que dejarlo estar. La unión de Martín y Catalina se producirá años después sin que medie otro obstáculo que el de encontrarse –Martín anda volcado en sus aventuras y Catalina se halla en paradero desconocido merced a los oficios de su madre–, porque Carlos Ohando, a diferencia de los Capuleto, no podrá ejercer una oposición activa a esos amores.

Para que la semejanza con Romeo y Julieta sea total (no hay Verona pero Baroja menciona Padua y ve en Urbía una Florencia pequeñita) tendrá que ocurrir, sin embargo, que las casas de los enamorados sean iguales y se hallen enfrentadas desde hace tiempo y esto es lo que ponen de manifiesto unos “papeles viejos” que el ex-secretario del ayuntamiento de Urbía, Fermín Soraberri, lee a Martín Zalacaín y a su mentor Tellagorri. De ellos resulta que Zalacaín pertenece a la noble casa de los López de Zalacaín cuyo representante, Martín, fue vilmente asesinado en 1412 por orden de Mosén de Sant Pedro, del solar de Ohando, con quien debía batirse en duelo.

La historia pone de manifiesto, pues, que Martín Zalacaín es igual a Carlos Ohando, pero también que ambas casas se hallaban enfrentadas desde tiempo inmemorial, ya que lo estaban mucho antes de 1412. Lo que pasa un poco más desapercibido es que el antepasado de Martín estaba casado con una Ohando. Más adelante Tellagorri le dirá a Zalacaín que si fuera listo tendría que casarse con Catalina Ohando. De esta manera la identificación de Martín Zalacaín con su antepasado Martín López de Zalacaín sería completa. Y eso con todas sus consecuencias, porque si el destino de ambos hombres es similar, Martín también morirá a traición por culpa del sicario de un representante de la casa de Ohando.

Este destino escrito, con las circunstancias que le rodean, lo inscribirá Baroja en todo cuanto constituye el universo de Zalacaín creando una atmósfera de hiper-determinación que se expresa, por ejemplo, en un cúmulo de biparticiones que remiten a la escisión inaugural entre las dos familias. Si Carlos Ohando vive en una imponente casa solariega en la mejor parte del pueblo, Martín Zalacaín vivirá en una casa bastante venida a menos que se halla extramuros pero muy cerca de la muralla y a la que arrancaron en tiempos antiguos el escudo nobiliario. De ahí que Zalacaín no sospeche su linaje, aunque hubo escudo, detalle del que se sirve el narrador para dejar constancia de la similar posición de los rivales. Pero es que el propio pueblo de Urbía está dividido en dos barrios y cuenta con dos calles principales. De igual manera Urbía ofrece dos imágenes según haga nublado o luzca el sol.

Por sus calles se enfrentan dos clases de críos, los que viven extramuros y los que viven en el propio pueblo, como eco de lo que ocurrirá cuando los chavales se hagan mayores y peleen en el bando carlista o en el bando liberal. Con la particularidad de que el carlismo es más propio del campo –los caseríos, el inmovilismo– por oposición a la calle –la ciudad, el progreso– que es liberal, sólo que aquí el carlista furibundo, Carlos Ohando, será el que vive en el pueblo –como los caciques de su cuerda– mientras que Martín Zalacaín, dada su condición liminal –no vive ni en el pueblo ni en los montes–, no se adscribirá a ningún bando. Gracias a las enseñanzas de su mentor Tellagorri se siente liberal, pero gracias también a ellas se siente fuera de ese mundo –es un hombre de la naturaleza, criado en ella y por tanto sólo conoce el vitalismo, como ella, y la lucha por sobrevivir– aunque capacitado para aprovecharse de él, como le enseñó la parte anarquista de Tellagorri. El carácter fronterizo de Zalacaín cobrará vida en su dedicación al contrabando entre España y Francia.

La propia muralla que rodea Urbía constriñendo al pueblo indica que Carlos y Zalacaín están atrapados por el mismo destino. Un destino que toma pie en el odio connatural –heredado, atávico– que Carlos siente por Martín y que experimentara con mayor virulencia en cuanto éste se implique más con aquél –con su familia, con su apellido– al pretender a Catalina, hermana del enfermizo jauntxo. Estos amores a los que se opone evidentemente Carlos actualizarán el enfrentamiento entre ambas casas y constituirán un paso más, tal vez el definitivo, en el avance inexorable de un destino que ya contuvo otros dos episodios, el desbaratamiento de los planes de Carlos para seducir a Ignacia, la hermana de Martín –ahí vuelve a producirse una situación simétrica entre los dos hombres: Carlos aspira a Ignacia, aunque sea vilmente, como Martín aspira a Catalina– y otro que le antecede, el episodio del partido de pelota de Martín contra el Cacho, pelotari que representa a Ohando. Se produce así una situación de reto similar a la que anunciaba el manuscrito hallado por Soraberri y donde también había un testaferro que actuó en lugar del jefe de la casa Ohando y asesinó a López de Zalacaín.

El desafío concluirá con la derrota del Cacho y con el aumento del odio que Carlos profesa a Martín, pero, en realidad, se trata de un final provisional que alcanzará su acabamiento muchos años después, cuando Martín haya casado con Catalina y esté acabada la guerra carlista. Si Baroja utiliza el partido para remitir al reto inaugural –a la historia– a fin de instalar en el ánimo del lector la sospecha de que Zalacaín podría sucumbir traidoramente a manos de un testaferro de Carlos Ohando, posiblemente el Cacho, no vacilará en recurrir incluso a la geología para afianzar esa hipótesis mediante la inscripción en el juego de pelota de todo lo que enfrenta al mundo de Zalacaín con el de Ohando.

Así, en el frontón se opondrán los liberales, –en un anticipo de la guerra que sobrevendrá muy pronto y que también se saldará con la derrota del carlismo– y su correlato, la ciudad –la calle–, a los carlistas y su correspondiente correlato integrista representado por el campo y los señoritos urbanos, pero también el Norte –adusto, noble– contra el Sur –filigranero, tramposo–, la Montaña –recia, inamovible– contra la llanura –versátil, blanda–, características con las que Baroja revestirá luego a los representantes de ambos bandos, reservando la doblez, la cobardía y todos los vicios para los carlistas genuinos, es decir, los que provienen de la Ribera –con alguna excepción como la del guipuzcoano Cura de Santa Cruz (“Nacido, según dicen, en un arroyo de Elduayen”), pero, claro, antes que guipuzcoano era cura, con lo que eso significa para Baroja–, mientras que pinta con mayor simpatía a los carlistas del Norte, algunos de los cuales –los menos carlistas, generalmente– serán fusilados por los suyos. Cuando estalle la guerra se producirán las verdaderas aventuras de un Zalacaín que las entiende además como negocio. Desde su condición de ser ajeno a la civilización no encuentra ningún reparo moral en vender armas y vituallas a los carlistas porque sólo es fiel a sus propios valores.

Únicamente al final tomará partido decididamente por los liberales y se ofrecerá a conducir por los caminos del monte que conoce bien al ejército que terminará con las últimas bandas carlistas. Antes habrá tenido no pocos encontronazos con los partidarios de Don Carlos y habrá luchado contra ellos –en Andoáin, Estella, el camino de Logroño– pero ahí se trataba de su propia supervivencia, no de una toma de partido. Y será precisamente poco después de tomar partido cuando le sobrevenga la muerte. No hay un nexo causal directo entre ambos hechos, pero esa implicación irá seguida de otra que también obedece a un impulso, como todos los actos de Martín, y que le hará partir en busca de su cuñado para encontrarse en cambio con la muerte. Baroja la anticipa siguiendo los mismos procedimientos que ha utilizado a lo largo de la novela. Será Catalina la que prevenga a su marido diciéndole que tiene un mal presentimiento y que no debe unirse al ejército liberal, presentimiento-profecía que se hace eco del que hiciera Tellagorri asegurando que Martín se casaría con Catalina con lo que se cerraría, aunque Tellagorri no lo barruntó, el lazo de su destino.

Poco antes de las súplicas de Catalina para que no se involucre en la guerra, Zalacaín habrá ido a Urbía por mera curiosidad y se encontrará con un pueblo silencioso y roto: rotas las murallas, agujereadas las viviendas, quebrados los árboles y reducidas a escombro las casas-solar de los Ohando y Zalacaín. Los rosales que fueron testigos de los amores de Catalina y Martín en la casa de Ohando están marchitos. La visita muestra que los dos polos de la tensión han desaparecido convertidos en ruinas. De hecho, el pueblo ha perdido el carácter dual que mostraban las descripciones iniciales del relato –dos calles, dos barrios, etc– para verse reducido a un sólo lugar dominado por el silencio y la soledad: no hay nadie en sus calles. La ruina de las casas de Martín y Carlos inscribe en piedra la ruina de la tensión entre ambos, o por lo menos la anuncia. Pero el cese del conflicto entre los dos rivales tendrá con toda seguridad un precio muy alto, porque Urbía ofrece un aspecto inédito, distinto por tanto a los dos que ofrecía según estuviera nublado o luciese el sol y que implicaba dinamismo, vida, Urbía se muestra ahora, más que inmóvil, sepultada, tal y como lo está su entorno: “la nieve cubría el campo con su mortaja blanca”.

Ajeno a esos presagios y a la advertencia de Catalina, Zalacaín conducirá al ejército liberal por unos montes cubiertos de nieve y camino de un lugar blanco: “de esta blancura de las rocas procedía el nombre del monte Arrizurri (piedra blanca), en vasco, y Peñaplata en castellano”. Allí, en lo blanco, se producirá la derrota de los carlistas y la herida de Carlos que motivará el encuentro final. Concluida la batalla y sin transición alguna, Baroja nos presenta a Catalina y Martín buscando a Carlos entre el ejército carlista que huye en desbandada camino de Francia. El paisaje ya no es blanco sino negro a causa de unos cuervos humanos venidos a despojar a los vencidos y de sus homólogos volátiles que descienden de un cielo gris. Martín y Catalina atraviesan un paisaje de desolación idéntico al que recorrió Zalacaín en Urbía. Sólo falta el manto blanco, la mortaja, aunque no el muerto que lo aguarda tendido al borde de la carretera bajo un sudario provisional de helechos (“en la cuneta de la carretera se veía a un muerto medio desnudo, sin botas, con el cuerpo cubierto de helechos”). Y falta porque el blanco lo lleva Martín encima. A menos que lo lleve Carlos, el hombre que bajó de las montañas blancas, para cubrirle con él.

En efecto, en cuanto Catalina se eche a los brazos de su hermano en Arneguy recibirá un escupitajo, Martín no lo soportará y arrastrará por el barro a Carlos para que pida perdón a Catalina por su cobardía, Carlos pedirá ayuda al Cacho y éste matará a Martín a distancia, aprovechándose de las ventajas del fusil frente al cuerpo a cuerpo de la lucha y, antaño, del juego de pelota. Se repite así la historia tal como explicita Baroja –“la historia moderna repite el hecho de la historia antigua”– y el resultado es un Martín rodeado por la cera blanca de los cirios, un Martín en la blancura: “el cadáver de Martín se llevó al interior de la posada, y estuvo toda la noche rodeado de cirios”.

Martín se halla en lo blanco pero también es luz en la oscuridad. Porque más allá de Martín no faltan las tinieblas. Frente a un Carlos que se integrará a la noche –“meses después Carlos Ohando entró en San Ignacio de Loyola”– y un secuaz del señorito que se pudrirá en las mazmorras francesas, la figura de Zalacaín el aventurero pervive entre sus paisanos, incluidos “todos los labradores de los caseríos propiedad de los Ohando”, y en el corazón de las mujeres. Sobre todo de tres, Catalina, Rosita Briones y Linda. Se reproduce de esta manera la escisión entre la luz y la oscuridad que ya anunciara el narrador al principio cuando Martín impidió los funestos planes de Carlos sobre Ignacia: “en el fondo, el aplomo de Zalacaín, su contento por vivir, su facilidad para desenvolverse, ofendían a este hombre sombrío y fanático”. Sólo que la luz brilla ya póstumamente.

2.- El viaje a pie

“Una noche de invierno llovía en las calles de San Juan de Luz; algún mechero de gas temblaba a impulsos del viento, y de las puertas de las tabernas salían voces y sonidos de acordeones. En Socoa, que es el puerto de San Juan de Luz, en una taberna de marineros, cuatro hombres, sentados en una mesa, charlaban. De cuando en cuando, uno de ellos abría la puerta de la taberna, avanzaba en el muelle, silencioso, miraba al mar y, al volver, decía: nada, La Flèche no viene aún”. Así comienza la aventura que se erige en espina dorsal de la novela que relata las andanzas de Martín Zalacaín y tras cuyas huellas se echará el viajero al camino para completar el comentario acerca de la novela que se ha desgranado más arriba, pero también para experimentar los goces de un viaje literario.

Pío Baroja publicó Zalacaín el aventurero en 1909. Y se sentía muy orgulloso de ella: “Con los datos que pude recoger de viva voz escribí esta novela de aventuras, que creo que es de las mejores y más perfiladas que he escrito”. Los datos recogidos de viva voz, a los que se refiere tienen que ver con las guerras carlistas. Algunos procedían de su padre, que fue corresponsal de La Voz de Guipúzcoa y asistió a unos cuantos episodios de la segunda carlistada que asoló las tierras guipuzcoanas entre 1869 y 1876. Otros son de primera mano: “el recuerdo más antiguo de mi vida es el recuerdo del intento de bombardeo de San Sebastián por los carlistas. Este recuerdo es muy borroso, y lo poco visto se mezcla con lo oído. También tengo la idea confusa de la vuelta de unos soldados en camillas y de haber mirado por encima de una tapia un cementerio pequeño, próximo al pueblo, en donde había un muerto sin enterrar”.

Precisamente, durante uno de los bombardeos de San Sebastián, quién sabe si el mismo que recuerda Baroja, murió a causa de un proyectil el bertsolari Bilintx por quien el novelista sentía gran afecto. Baroja le rinde homenaje en la propia novela haciendo con sorna callada –Bilintx era liberal y formaba parte del batallón de los Voluntarios de la Libertad– que un corro de carlistas cante su poema Juana Vishenta Olave, claro que el poeta aparece con la ortografía hoy hereje de Vilinch. Pues bien, es de ahí, de San Sebastián, la ciudad en que murió Bilintx y nació Pío Baroja, de donde el cronista quiso empezar el viaje que seguiría las huellas de Zalacaín a falta de poder realizar la primera etapa a bordo de un vapor como La Flèche. Porque de ese viaje se trató en el cafetín nocturno de Socoa. Ospitalech propuso a Zalacaín si aceptaría ir a Estella a cobrar unos pagarés a los carlistas. Evidentemente, Zalacaín aceptó porque necesitaba nuevas correrías: “si no le hubiese retenido el pensamiento de encontrar a Catalina, se habría ido a América”. Al día siguiente de la misteriosa reunión, Ospitalech y Zalacaín partirán en tren hacia Bayona donde el judío Levi-Ávarez le entregará las letras. Esa misma noche, Zalacaín y su cuñado Bautista embarcan en el vaporcito La Flèche rumbo a Zumaya. Y el cronista se embarca en sus botas para emprender un viaje que se hace a una literario y real.

2.1. El camino de la costa (San Sebastián- Zumaia)

De la misma bahía de La Concha arranca el camino que por las cumbres de Igueldo llega, en un primer tranco, a Orio. Bernardo Atxaga desayuna en una cafetería de la Avenida. Es temprano, la playa está desierta excepto por los viejos que se mojan las pantorrillas. Un vagamundo, con todas las pertenencias metidas en la bolsa que yace a sus pies, sonríe compenetrándose con el vaivén del mar. A saber qué aventuras imagina o qué deseos está por cumplir. A su espalda, trotan los deportistas.

Con ser uno el rumbo, son múltiples los itinerarios. De entrada, el camino se desdobla en dos conceptos fundamentales, el de GR, más concretamente el de la GR 121 que da la vuelta a Guipúzcoa, y el jacobeo, en su versión Camino de la Costa. La elegida por el cronista es la más pegada al mar, por lo menos a partir del paraje llamado Perus, que cuenta con un caserío donde dan de comer desde antiguo y cerca de donde se cometió un parricidio muy sonado que no hubiera dejado de registrar Baroja. Pasada la pequeña caleta afeada por una piscifactoría, el camino se mete en un túnel de verdura chorreante antes de salir a una ladera que se resbala mansamente al mar. La senda es estrecha y el verano la ha colmatado de vegetación. Cuando cortan la hierba o le pegan fuego, más bien esto último, son visibles unas lajas de cerca de un metro de altura que jalonan el camino por el norte ofreciendo un espectáculo que envidiarían artistas del Land art inglés como Richard Long.

Momentáneamente, el camino gira al sur abandonando la marina para ganar un minúsculo valle orientado al oeste que interrumpe un riachuelo. Se trata de todo un mundo secreto. Arroyos y barrancas nacen apenas unas decenas de metros más arriba, justo al pie de la pista que corre bajo la modesta línea de cumbres y que es la preferida de los andarines. El paraje es tan recóndito, pese a la proximidad de la civilización, que unos ocupas llevan años instalados en un caserío sin que nadie les diga nada. No parecen sino habitantes de otro planeta o supervivientes de un agujero negro administrativo. El camino atraviesa la propiedad de los nuevos robinsones buscando el mar. A partir de ahí seguirá el trazado de una tubería que no se sabe si trae o lleva agua pero que, en cualquier caso atraviesa la ladera como una flecha. La maleza ha escondido el trazado, además araña las piernas, hisopa el cuerpo hasta la cintura, suelta constantemente los cordones y oculta pequeños agujeros y piedras para retorcijones.

De pronto, la roca se ofrece desnuda inclinándose como una rampa hacia la espuma de las olas durante varios centenares de metros. Allí abajo, el culote de un cañón clavado en la rompiente habla de atraques azarosos, tal vez de contrabandistas. Al fondo, el ratón de Getaria constituye el primer plano de una costa que se pierde azul y estrecha en el lejano Machichaco. Cerca ya de Orio, el caminante opta por complicarse la vida abandonando el camino conocido y buscando el de más arriba por una senda inédita para él. Todo sea por ganar la cumbre del Kukuarri o Piedra del Cuco, monte con resonancias no cabe más barojianas. ¿Acaso no cuenta Baroja que solía subirse al Árbol del Cuco pamplonés para fumar tranquilamente la pipa en su copa y dejar que la imaginación vagabundeara? Se cuenta que el Árbol del Cuco sirvió de refugio a las tropas del Duque de Alba en 1512 en la expedición para anexionar el Reino de Navarra a Castilla, pues bien, entre los expedicionarios iba Ignacio de Loyola, no lejos de cuya casa solariega pasarán Bautista y Martín, y a la que se acogerá el cobarde Carlos Ohando una vez perpetrado su crimen.

La opción Kukuarri se revela fallida porque se sube, pero sin progresar. Junto a la fea cruz de cemento blanqueado de la modesta cima, almuerza su bocadillo de chorizo un ciclista que indica al caminante la mejor senda. Tras varias lazadas por el norte, el camino se hunde en el mediodía y se despista entre los accesos a diferentes huertas. Un portalón de hierro de doble hoja y más alto que un hombre apunta que por allá debe de proseguir el camino. Atravesado el patatal y ganado el portillo, resulta que no se abre a vereda alguna sino que cierra el paso a la maleza como si se tratara de una compuerta. Convencido de que puede tratarse de una falsa alarma y de que detrás del primer telón de argomas y zarzas, puede ocultarse una senda, el caminante lo salta para hundirse en un verde áspero del que sale tras oír el crujido del múltiple arañazo que le abre una zarza especialmente gruesa en el muslo. Dado a todos los demonios, el caminante vuelve sobre sus pasos y encuentra un ramal que le lleva hasta la calzada por la que pasa, en la base del monte, el Camino de Santiago, y por la que caminará ya no como un peregrino sino como un ecce homo de piernas en carne viva.

A Orio se accede por arriba, tras haber ascendido a la ermita de San Martín. El pueblo se muestra tan marinero como siempre. Pero la flota está a la captura del bonito y por la plaza sólo deambulan marineros jubilados, críos de vacaciones y turistas acudidos a las famosas brasas de sus asadores. El camino abandona Orio por la orilla opuesta de la famosa ría en cuya desembocadura se corrigen unos a otros distintos malecones que no acaban de remediar el peligroso acceso al puerto interior. Un peregrino regresa porque olvidó el saco de dormir en el albergue. Al abrigo de un bosquete de encinas –especie relicta de estas costas– una cabra hace piruetas en una rama sólo para que el caminante eche en falta las estridencias de la trompeta. A través de la bodega Talaiberri, donde el caminante tuvo ocasión de comer años atrás con un par de novelistas barojianos, dos editores y un físico ilustre –hoy, cosas de la política, ya no le invitan–, se gana Zarautz por la parte de unas dunas protegidas en las que florece la azucena de mar. De aquella comida sobreviven en la memoria, el exceso y un montón de risas y cosas graves, tal vez algún desencuentro, que se tragó el txakolí.

La playa de Zarautz es inmensa y se halla repleta. Pese a que muchos bañistas la abandonan por ser hora de comer, sigue pareciendo llena. Los pitidos de los socorristas denotan el amor del género humano por la imprudencia. El cielo está cada vez más negro y feo y descarga justo cuando el caminante se halla al otro extremo y bajo el toldo de una terraza donde se toma un café como las nubes mientras escampa. Aprovechando el frescor momentáneo, el viajero abandona el pueblo por una vía que se está descarnando a ojos vista y en la que vuelven a coincidir la GR y el Camino de Santiago. A un lado y otro se aprietan los racimos de hondarribi zuri, la uva del txakolí que ha dado fama a estas tierras. Un poco más adelante, en Getaria, la plantan hasta en los tiestos. A vista del pueblo donde nació el modisto Balenciaga y veraneaba la reina Fabiola, el camino gana el alto de Meagas y elige una cuerda que se opone al mar y, por consiguiente, a Getaria y al hermoso y escondido valle de Askizu, donde la memoria se recrea con los buenos ratos pasados en el mirador que allí tenía el amigo y poeta Mikel Lasa: “Éramos como soldados en la guerra/ muy humanos...”.

Desde el último promontorio, el camino se emborracha en el juego de azules cambiantes que le ofrece la pizarra cantábrica. Hay golpe de mar y la franja costera oscila entre el azul más claro de la ola muerta y el blanco de la galopante. Por detrás, la parte más infinita del mar se abisma en un azul intenso e inmóvil. Allí abajo, Zumaia hinca en las olas el tridente de sus diques. El acceso al pueblo es con revuelta que visita el museo de Zuloaga, su hijo más internacional. Ya en la ría, el caminante consigue alojamiento muy cerca de donde desembarcó Zalacaín, sólo que el aventurero pasó mayor apuro: “varias compañías carlistas salieron al puerto dispuestas a comenzar el fuego; pero cuando reconocieron el barco francés se tranquilizaron. Después de desembarcar, la memoria admirable de Bautista indicó las personas a quienes tenían que visitar en este pueblo. Eran tres o cuatro comerciantes. Los buscaron, firmaron las letras, compraron los viajeros dos caballos, se agenciaron un salvoconducto, y, por la tarde, después de comer, Martín y Bautista se encaminaron por la carretera de Cestona”.

2.2. Remontando el río Urola (Zumaia-Azpeitia)

La ruta seguida por Zalacaín coincide al cien por cien con el trazado de la actual carretera. Una opción más elegante pasaba por buscar un camino que enlazase Zumaia con Iraeta, pueblo al que cayó Zalacaín después de dar una tremenda vuelta por Oikina y Aizarnazabal. El camino existe, sube hacia la ermita de San Lorenzo y luego serpentea hacia el valle del Urola tras atravesar un conjunto de caseríos entre los que destacan Venta Zar y Venta Peligro. Es camino viejo, a ratos empedrado. Llueve y el olor a hierba mojada sustituye al fuerte olor de pescado que reinaba en el arrabal de Zumaia, debido a una conservera. Fueron los refugiados sicilianos quienes a finales del s. XIX iniciaron en el arte del salazón y el aceite a toda la cornisa cantábrica. El viajero se abriga en el zaguán de la ermita y come unas barritas energéticas a guisa de desayuno. Modificando la idea inicial de pasar por el grupo de caseríos, asciende a una colina para mejor dominar la dirección, pero las alambradas le cierran el paso. Rectifica descendiendo por una ladera y ahí es donde Venta Peligro revelará la justeza de su nombre pues no tardan en rodearle tres perrazos muy agresivos que no hacen caso a los requerimientos del casero que, alarmado por los ladridos interrumpió sus quehaceres en la huerta. Otro chucho más pequeño lanza continuos tariscos al gemelo sin hacer presa.

La pista que desciende de Venta Peligro se une a la carretera general poco antes de Iraeta. De allí a Cestona son cuatro km. de asfalto pero sobre todo de riesgo ya que la circulación es muy intensa. El trazado de la carretera corre pegado al río Urola acompañándole en sus curvas y es en una de ellas donde Pío Baroja tuvo un peligroso encuentro con un contrabandista. La peripecia la meterá en la novela haciendo que le ocurra a Zalacaín: “montaron en sus jamelgos y echaron a andar, vieron que de una casa de Iraeta salía un coche arrastrado por cuatro caballos. El coche comenzó a subir el camino de Cestona al trote. Este trozo de camino, desde Iraeta a Cestona, pasa entre dos montes y tiene en el fondo el río. De noche, sobre todo, el tal paraje es triste y siniestro. Martín y Bautista, por ese sentimiento de fraternidad que se siente en las carreteras solitarias, quisieron acercarse al coche y ponerse al habla con el cochero; pero, sin duda, el cochero tenía razones para no querer compañía, porque, al notar que le seguían, puso los caballos al trote largo, y luego los hizo galopar. Así, el coche delante, y Martín y Bautista detrás, subieron a Cestona; y al llegar aquí, el coche dio una vuelta rápida, y, poco después, echó un fardo al suelo”.

Zalacaín colige que se trata de un contrabandista y acierta. Al alcanzarle finalmente les confiesa que ha estado a punto de pegarles un tiro, lo que no obsta para que se hagan amigos y vayan a la misma posada, la de Blas, donde dormirán después de que Martín arregle cuentas con “un confitero carlista de la calle Mayor”. La anécdota del coche es doblemente rica, no sólo porque la vivió en su carne el propio escritor, sino porque la utiliza en sus memorias para ilustrar lo mucho que se identificaron los lectores con la novela: “en Cestona me dijeron, señalándome una revuelta de la carretera: aquí es donde echaría el fardo el coche contrabandista al que siguió Zalacaín”. Sabido es que fue en Cestona donde Baroja tuvo el primer –y único– destino como médico. Su padre le advirtió que había otro galeno viejo en el pueblo que ganaba mejor sueldo, pero el joven Baroja no le hizo caso: “tomé la diligencia La Vascongada e hice el viaje de San Sebastían a Cestona, que resultaba bastante largo, pues se tardaban cinco o seis horas. Me detuve en la posada de Algorta, y me dieron de comer. Comí opíparamente, bebí fuerte y, animado por la buena comida, decidí quedarme en el pueblo. Hablé con el otro médico y el alcalde, y arreglé todo lo que había que arreglar”.

Hoy, una placa recuerda la casa donde vivió de 1894 a 1895 el incipiente galeno y más novel escritor, pues fue aquí donde escribió su primer relato, Mari Belcha, una historia de amor imposible que los críticos consideran autobiográfica. Para el imaginario de la bèlle époque, Cestona era la Carslbad española debido al balneario que aún sigue en activo. Pero en tiempos de Zalacaín no era más que un pueblón carlista. Tras pernoctar en él seguirán camino hasta Azpeitia: “aquí, el trabajo era bastante grande, y tardaron en terminarlo. Al anochecer estuvieron ya libres, y, como preferían no quedarse en pueblos grandes, tomaron un camino de herradura que subía al monte Ernio y fueron a dormir a una aldea llamada Régil”. Para el caminante, resulta más cómodo hacer noche en Azpeitia, en vez de Cestona. Luego, seguirá como Zalacaín hasta Amézqueta pero pasando de largo por Régil o Errezil. Como la ruta de Martín y Bautista va por el valle del Urola siguiendo la actual carretera, el cronista se permite la licencia de llegar a Azpeitia a través del macizo de Izarraitz.

La mañana está tristona y recuerda a la que vivió Zalacaín: “era el día lluvioso y frío; la carretera, amarillenta, llena de baches, ondulaba por entre campos verdes; no se veía el monte Itzarroiz [Itzarraitz]”. Alrededor de las cumbres se engancha el confuso algodón de la niebla como un mal presagio. En efecto, Itzarraitz es un monte cárstico y hay muchas zonas donde las sendas se pierden en el lapiaz. Dejando a un lado el palacio de Lilí y, más arriba, las cuevas de Ekain con sus magníficas pinturas rupestres, el camino se va endureciendo progresivamente. La pista de cemento deja paso a la senda alpina que atraviesa un bosque tan cerrado y oscuro que las piedras que afloran como muelas parecen fosforecer. A ratos la niebla se espesa, a ratos se desvanece y por fin ocurre lo que el viajero temía, las viejas y espaciadas marcas que jalonaban el camino desaparecen y el caminante no las vuelve a recuperar. Afortunadamente, la cortina de niebla se descorre por un momento permitiendo trazar un rumbo ladera arriba que cortará un cerro posterior. Como no hace falta subir al monte Erlo, el viajero decide coronar la cumbre para hacer valer la componente gratuita de los viajes. Un cuarto de hora después coincide en la cima con dos parejas jóvenes y un montañero maduro que se prepara un bocadillo junto al mojón cimero.

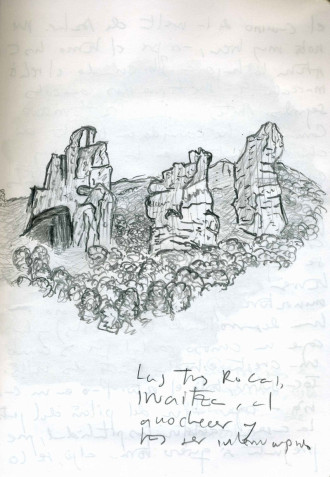

En cuanto el caminante saluda a la redonda e inicia una conversación con los muchachos que le han ofrecido un sandwich, el montañero maduro salta como un resorte para inmiscuirse. En ese preciso instante, el cronista advierte que se halla ante una de las especies más peligrosas del camino: el montañero plasta. El montañero plasta no escucha, sólo oye. Y en cuanto sale en la conversación, generalmente ajena, el nombre de algún monte por él conocido no tarda ni dos segundos en explicar que también él estuvo allí y ascendió no sólo por esa ruta vulgar sino por otras treinta y siete a cada cual más extraordinaria. Su monólogo contiene todos los lugares comunes y una orografía que únicamente existe para su propio lucimiento. Menos expertos, los muchachos se dejan acompañar por aquel pelma que les impone su presencia sin pedir permiso. El viajero, que ya se ha topado con muchos de su pelaje, sigue camino aparte hasta el refugio donde comerá opíparamente. Después de dibujar un rato disfrutando de un sol recién lavado, bajará por la amplia pista sombreada que le dejará muy cerca de un lugar tan poco barojiano como el santuario de Loyola.

2.3.- La cañada de los toros (Azpeitia-Amezketa)

Pío Baroja despacha esta etapa en cuatro líneas: “el tercer día, de Régil, cogieron el camino de Vidania, y llegaron a Tolosa, en donde estuvieron unas horas. De Tolosa fueron a dormir a un pueblo próximo. Les dijeron que por allá andaba una partida y prefirieron seguir adelante. Esta partida, días antes, había apaleado bárbaramente a unas muchachas porque no quisieron bailar con unos cuantos de aquellos forajidos. Dejaron el pueblo, y, unas veces al trote y otras al paso, llegaron hasta Amézqueta donde se detuvieron”. Ir a caballo, aunque sea matalón, ofrece la no desdeñable ventaja de cansarse menos, también la de poder improvisar sobre la marcha. Caminar obliga, en cambio, a no superar determinados límites y más cuando la etapa es larga. Pero también a mostrarse avaro con el esfuerzo. Como subir al monte Ernio para volverlo a bajar tiene mucho coste y poco beneficio, el cronista escoge la cañada de los toros, vía que mantiene un trazado más sostenido. Esta cañada toma su nombre del acarreo de reses bravas que se efectuaba entre la Ribera navarra y Azpeitia. El camino está documentado desde el s. XVI y fue homologado como GR -GR 9- el año 2001.

Comienza dubitativa la cañada bajo la sombra de la acería Acelor que en un momento dado prohíbe el paso a causa de unas obras de demolición. El caminante ha de convertirse, pues, en un andarín ilegal so pena de perder las balizas. Un poco más adelante se convertirá en un caminante selvático a causa de lo cerrado que se halla el camino. En un momento dado ha de desbrozarlo a bastonazos invirtiendo veinte minutos en progresar veinte metros. Con todo, está muy bien pensado, pues progresa a media ladera remontando el curso de la regata Errezil. Como la estación es pródiga en fruta, el viajero puede ir degustando ciruelas, higos y manzanas que están todavía verdes. Da lástima ver las muchas que los fuertes vientos han tirado al suelo donde se pudrirán pues carecen de provecho.

El valle de Régil es un valle estrecho, largo, pero sobre todo risueño, al menos durante el verano, cuando el sol va tan alto que puede salvar los montes que lo amurallan: Ernio y Gazume por el norte, y Tonpordo, Urraki y Urkuruz por el sur. El fondo del valle es liso como la palma de la mano y cuenta en su magra geografía con un overbooking de ermitas. De sus tierras son oriundas las manzanas errezillas, unas sabrosísimas reinetas de invierno. El pueblo de Régil está enclavado en un carasur de las faldas del Ernio. Se sale del valle por arriba, una vez atravesado el pueblo y dejada atrás la ermita de San Miguel. Tanto al entrar en el valle como al salir de él, se camina por los restos de una vieja calzada que en su parte alta desemboca en el puerto de Iturburu. Justo en ese punto, la termomix envía a la conciencia del viajero la palabra aoristo así, por las buenas. Debe de ser que la mente está realizando su propia excursión. En el alto de Bidania hay tal lío de caminos que la mejor opción es la carretera.

Vidania, Bidania o Bidegoyan es el centro geográfico de la provincia y por ello se celebraron en su término, más concretamente en el caserío Usarraga, las Juntas Particulares de Guipúzcoa desde 1445 hasta 1770. Tal circunstancia impulsó una pléyade de caminos radiales, pero el cronista escoge la carretera porque resulta el rumbo más económico. Aunque también el más pesado. Los termómetros del campo que son las chicharras avisan con sus rechinidos que se están fundiendo. Es el mediodía solar. También la hora de comer. Los planes pasan por hacerlo en el pueblo de Alegría de Oria o Alegia, justo en la entrada de la carretera hacia Amezketa. Y para ello no está de más quitarse los seis kilómetros de propina que impone el recorrido de los toros pasando por Albistur y Tolosa. La única manera de hacerlo consiste en llegar a Alegia a través de Aldaba siguiendo otro viejo camino. Vencida la colina que se yergue como obstáculo, se atraviesa unas campas donde el que esto escribe vio años atrás una bandada de cuervos en la que había uno blanco. Cae fuego pero no caen los kilómetros ni aun corriendo. Un lagarto, el auténtico rayo verde, cruza atropellado el camino. La carretera, porque al final hay cinco kilómetros de carretera, se hace eterna. Al entrar en Alegia, el campanario da las 3,45 poniendo fin a la esperanza de comer.

Poco importa, el cuerpo sólo está sediento y se conforma con una jarra de cerveza con gaseosa y un puñado de aceitunas antes de retomar la carretera, porque no hay otra forma sensata de ir a Amezketa. Ante la falta de estímulos, la termomix induce a la conciencia a otra excursión, esta vez de naturaleza olfativa: la carretera huele. Al ser verano y llevar las ventanillas abiertas las conductoras y sus amigas dejan escapar el olor del agua de colonia. Pero el descubrimiento cae en el saco roto del asfalto que devora cualquier intento de soslayarlo. Y los irá devorando durante los dos kilómetros de propina que separan Amezketa del término de la etapa, un caserío renovado que se halla justo debajo de la imponente pirámide del monte Txindoki. La cena es en mesa común. Sabrosa y abundante, exquisita. Predominan los huéspedes catalanes. Durante la sobremesa, el hospedero recuerda anécdotas de Fernando Amezquetarra. A Zalacaín le ocurrió lo mismo cuando hizo noche en el pueblo: “Había entre los reunidos un campesino chusco que se puso a contar historias” y acabó contando, claro, las de Pernando: “¿No habéis oído hablar vosotros de Pernando de Amézqueta?”.

Baroja intercala en la novela el cuento del Pernando aprendiz de zapatero cuyo jefe, un viejo, pretende a la chica que él corteja. Pero cada vez que los dos tortolitos se citan, el granuja de Pernando, para vengarse, les manda con un fuelle el aire de unas cortezas que se usan para curtir y que apestan. La muchacha no querrá ver ni en pintura al viejo Itchaber porque huele “a muerto”. Pernando proseguirá la broma con otras conquistas del zapatero, que acabará por desencantarse de las mujeres: “¡en mi tiempo era otra cosa; las chicas estaban sanas. Ahora la que más y la que menos huele a perros!”. El cronista pudo escuchar de boca de su hospedero la trapaza que se inventó Pernando para comer a costa del cura fingiendo que mataría a palos a su mujer por no tener preparado el puchero. Apiadado, el cura les invita al almuerzo y Pernando le pide que le deje bendecir la mesa. Pero como la bendiga diciendo “en el nombre del Padre y del Espíritu Santo” y el cura le pregunte “¿y el hijo?”, Pernando llamará al suyo gritando “¡hijo, que subas, que el cura te invita a comer!”. A la hora de acostarse, la luna es una uñada en la pared del cielo.

2.4. La vuelta de Aralar (Amezketa-Echarri Aranaz)

Quien esto escribe abandona la posada como un delincuente, casi con nocturnidad y seguro con escalo pues salta la cinta eléctrica que mantiene a raya a las vacas. Todo por evitarse los calores del día y ahorrarse unos metros, ya que la etapa es demasiado larga. El Txindoki aparece borrado hasta en su base por la niebla. Resultará muy arduo caminar hoy por la sierra que en él empieza. A cambio, el itinerario escogido bordea el macizo y coincide, al menos, en sus hitos, con el que siguieron Bautista y Zalacaín. La sierra de Aralar pertenece a Guipúzcoa –un tercio– y Navarra –el doble– y es desde los tiempos prehistóricos un lugar frecuentado por el ser humano, como lo demuestran los más de 60 dólmenes que lo salpican. De hecho, en sus 208 kilómetros cuadrados han pastado desde la Edad de Piedra y sin discontinuidad los rebaños de ovejas y, en menor medida, las vacas y los caballos. Demasiada presión. El macizo se ve amenazado constantemente por la apertura de nuevas pistas y proyectos de ocio. A 1.235 metros de altura se halla el santuario de San Miguel de Aralar, construido en 1074. Alberga un magnífico retablo esmaltado, que robó Eric el Belga pero se pudo recuperar, y una imagen del santo muy venerada en los contornos, ya que además los visita para procurar salud a personas, bestias y campos.

Todo eso quedará, sin embargo, al margen del camino y bajo la caperuza de nubes. La entrada en Zaldibia –santuario del integrismo actual– se produce mucho antes de lo que anunciaba el tablón de la GR pese a los tramos invadidos por la maleza. Con todo, el caminante no puede superar la velocidad de Zalacaín y su cuñado pues llegan al pueblo de Ataun –que está a dos horas de Zaldibia– en un pispás: “a la mañana siguiente Martín y Bautista dejaron Amézqueta, y por un sendero llegaron a Ataun, lugar donde Dorronsoro, el jefe carlista había sido escribano”. Poco antes de aterrizar en Ataun, se pasa junto al caserío donde nació el bertsolari Lazkao Txiki (1926-1993) cuyo humor y ocurrencias le han convertido en un personaje de leyenda parecido a Pernando amezketarra. Sirva de muestra esta anécdota que se le atribuye: un melenudo está haciendo autoestop en la carretera y le pregunta a Lazkao Txiki “oiga, ¿me falta mucho para León?”. El bertsolari le contesta “el rabo, hijo, el rabo”. En el barrio de San Martín de Ataun nació el patriarca de la cultura vasca, José Miguel Barandiarán, a quien don Pío encomendará, suspendiendo momentáneamente su anticlericalismo, la educación de su sobrino Julio Caro. Se abandona Ataun por un pequeño y delicioso jardín botánico cuyas especies lucen campanudos nombres en latín.

La GR sigue luego un estrecho cordal varado entre dos valles como una merluza o quizás un pez más circunflejo, como la palometa. Por la derecha corre la carretera general que constituye la vía más directa al puerto de Lizarrusti y que es la que se utilizaba en tiempos de Zalacaín aunque sin galipote. La bruma hace un rato que abandonó la sierra. Pero el día está falso. Aunque haya nubes no procuran ningún frescor. Tampoco lo procura la tierra, demasiado seca. Los ganaderos llevan un mes alimentando a las vacas con la paja ensilada. Al atravesar un caserío, la casera, en un rasgo de hospitalidad antigua, invita al caminante a tomar lo que desee. El viajero se lo agradece y se contenta con que le llene la cantimplora. La casera le asegura que ella no vale para andar. “A todo se acostumbra uno –le responde el cronista– incluso a estar sentado”, y piensa en las ampollas que le mortifican los pies desde el primer día.

Por estos parajes, Zalacaín y Bautista se encuentran con un muchacho de Ataun que sigue la misma ruta. El muchacho les cuenta la anécdota del carlista gordo que se presenta a Dorronsoro con mucho espíritu pero con pocas ganas de luchar y pide que le pongan en las oficinas. Se trata de un ojalatero, es decir de uno de aquellos que no luchan pero se pasan el día diciendo ojalá se acabe esto pronto. Dorronsoro le ofrece la oficina, pero a condición de que pague tres pesetas diarias por ella.

A partir del pueblo de Aia, el camino sube de firme con cuestas pendencieras mitigadas únicamente por la umbría de las hayas. La senda apenas se ve en el suelo. Las microsubidas se alternan con las microbajadas en un tonto rompepiernas. Los árboles caídos, las zarzas y los hundimientos obligan a mantener la atención despierta. Pese a tratarse del mes de agosto y ser uno de los caminos con solera, el viajero no se encuentra con nadie. La soledad es tan grande que la termomix le espeta a la parte vígil: “Agamenón y su porquero decían verdades, no importa quien hablara antes”.

El fragoso y larguísimo carasur avanza a trompicones hasta el puerto de Lizarrusti en cuya simpática venta puede el viajero repostar y reponerse. Junto a ella, se hallan las ruinas de otra más vieja, contemporánea sin duda de Zalacaín. La bajada a Echarri-Aranaz es por carretera. Los pies empiezan a quejarse, pero más se queja la mente. Avanzar por asfalto es muy monótono y después de tantas horas la cabeza llega antes que las piernas y protesta por la falta de estímulos. Hay que inventarle juegos como el de la cantidad de coches que pasan por kilómetro o recordarle que la vaca es la unidad de destino en lo universal. En efecto, el patrón vaca sirve para medir perfectamente la distancia al objetivo o destino. Si la vaca tiene el tamaño de un gorrión, quedarán de diez a veinte minutos. Pero si el gorrión es cuesta arriba, serán treinta. Cuando el ave adquiere el tamaño de un pavo, la meta está cerca. Ahora bien, en el momento en que la vaca tenga el tamaño de una vaca, entonces hay que mirarle los bajos, no vaya a ser toro y se pierda el camino ganado. Claro que, en tal caso, conviene perderlo cuanto antes. Pero ni siquiera hay toros a la vista.

El pueblo de Etxarri aparece al cabo de una recta infinita. Se trata de uno de los territorios más integristas que pueda haber. En la venta del pueblo, Bautista y Martín escucharon de labios de una vieja integrista, aunque de otro signo, la no cabe más integrista historia de Teodosio de Goñi, que no les gustó nada: “A Bautista y Martín les parecieron más entretenidas que esta tonta historia de dragones y santos las ocurrencias del buen Fernando de Amézqueta”. El viajero pernoctará en un bellísimo establecimiento de agroturismo del vecino pueblo de Bakaiku o Bacaicoa no sin visitar previamente a sus amigos el escultor José Ramón Anda y su mujer Carmentxu, que le invitan a cenar. Los críos de la casa, un hijo de la pareja –Ohier– y dos sobrinos, no pueden entender que alguien viaje a pie. “¿Es que no tienes coche?”, pregunta seriamente preocupado Ohier. En el estudio, la belleza duerme en forma de madera asombrosamente construida y texturada.

2.5. El tramo final (Bacaicoa-Estella)

Desde el valle de la Barranca o Burunda, la sierra de Urbasa se presenta como un recinto amurallado. Urbasa tiene básicamente la forma de una tarta: plana por la parte de arriba y vertical en los bordes. El día amanece negro e inquietante. La niebla resbala por las paredes de la sierra como las colgaduras de los balcones. Sólo que no se celebra ninguna procesión, si acaso algún oficio de tinieblas. Caminar por Urbasa con bruma resulta muy poco recomendable. El caminante progresa inquieto. La vereda que asciende de Bakaiku es hermosísima y a veces se asoma en intrépidas balconadas. Se trata de un espléndido camino de montaña que adquiere su máxima belleza cuando cruza pedrizas o busca la base de las imponentes paredes. En la parte final se le une el que sube de Echarri-Aranaz.

Superado el portillo de Echarri, el encuentro con la niebla impresiona. Sin embargo, hay cierta visibilidad, por no mencionar que el camino resulta fácil de seguir pues se trata de una vieja cañada empedrada. Pueden presentarse problemas en los rasos, donde la hierba desdibuja los trazados y resulta difícil proyectar la dirección si la niebla persiste. El recto uso del mapa y la brújula ayuda a situarse en el camino fetén cuando las bifurcaciones salen al paso. Entre los jirones de niebla se vislumbran las cumbres de San Adrián y Ollide Bizarra, ésta como un amasijo de piedras que se hubieran ido depositando en sucesivas oleadas que dejaron impresas sus huellas. La cañada se asienta en una media ladera que avanza rumbo sur por encima de un valle solitario y tristón. A las tres horas de caminata, la niebla comienza a desaparecer o por lo menos a enredarse sólo en las partes más altas. La cañada desciende hacia el fondo del valle y avanza por un suelo plano y salpicado de espinos albares, bojes y burujos de rosa potentila.

Estos parajes fueron habitados muy tempranamente por el hombre. Se han encontrado restos del Paleolítico inferior y muy cerca de la cañada se elevan cromlechs, túmulos o dólmenes que tienen la particularidad de llevar impreso el nombre en etiquetas, lo que ayudaría a orientarse si el nombre se viera reflejado en el mapa que uno lleva. Pero para una vez que los lugares tienen nombre, no hay nombres en el mapa. El camino desemboca cerca del kilómetro 21 de la carretera que une Echarri-Aranaz a Estella por el puerto de Lizarraga y que es la ruta que escogieron Zalacaín, su cuñado y el periodista extranjero que encontraron en Echarri y al que Zalacaín había ayudado tiempo atrás en una escaramuza: “a las siete de la mañana, hora en que empezó a aclarar, salieron los tres, atravesaron el túnel de Lizarraga y comenzaron a descender hacia la llanada de Estella. El extranjero montaba un borriquillo que marchaba casi más deprisa que los matalones en que iban Martín y Bautista. El camino serpenteaban subiendo el desnivel de la sierra de Andía”.

Las indicaciones de Baroja resultan un tanto imprecisas, pues el puerto sólo serpentea hasta atravesar el túnel de Lizarraga. A partir de ahí y tras un trecho plano, comienza a descender sin zigzagueos. No obstante, el camino seguido por Zalacaín coincide con el del cronista en los seis kilómetros que van desde la venta de Zunbeltz -que suena a título de Baroja- y la bifurcación Lezaun-Estella. Zalacaín tomará por Lezaun, donde comerá, para girar más tarde hacia Abárzuza: “a media tarde comieron en Lezaun, y, arreando las caballerías, pasaron por Abárzuza. (...) Al anochecer llegaron cerca de Estella”. Quien esto escribe llegará antes de las cinco de la tarde después de haber comido en Abárzuza, pueblo a partir del cual pisará donde pisó Zalacaín.

Pero todavía no ha llegado. El caminante avanza con la meta puesta en comer a una hora prudente en Abárzuza. A tal efecto cruza las piezas segadas para evitarse las revueltas. La carretera de antes de comer es, pues, urgente. El hambre mueve las piernas y las piernas apartan la idea de distancia. La carretera de después de comer, se muestra más amable. Los vapores de la digestión adormecen al caminante y lo protegen incluso de las fechorías de un sol que cae a plomo. La termomix trabaja al ralenti y sólo se permite un refrán: “quien a los suyos parece, igual se equivoca”. En la cuneta yace un perro muerto con el collar al cuello. ¿Lo estarán buscando sus dueños o serán ellos quienes lo abandonaron? El paisaje es amarillo trigo, con grandes llanadas y oscuras montañas al fondo. Por detrás, los balcones de Urbasa lanzan destellos rosados.

En Estella Zalacaín permanece tres días. Y le suceden muchas cosas. Ante todo consigue que el general en jefe y el aspirante a monarca Carlos le firmen las letras, con lo que ha cumplido su misión. Pero en el pueblo se hallan Carlos Ohando, el hermano de su novia Catalina, que le odia a muerte, y su secuaz el Cacho. Tampoco está seguro de que una vez firmadas las letras no vayan a detenerle para robárselas. Así pues, ha de cuidarse. Aún y todo lo detienen por una tontería que quizá oculte peores voluntades. Zalacaín consigue, sin embargo, fugarse de la cárcel y, enterado de que su novia Catalina está encerrada en un convento, se las ingenia para huir con ella. El coche volcará en Viana donde serán detenidos por los liberales. Zalacaín irá preso a Logroño para quedar libre al garantizar su identidad –huía con uniforme de general carlista–- la señorita de Briones, a quien libró tiempo atrás de una emboscada de las garras del Cura Santacruz.

La Estella de Zalacaín es la Estella de los carcundas. Baroja no puede evitar los peores epítetos ya sea por boca del propio Zalacaín o por boca del propio narrador. Zalacaín asiste con repugnancia a las atrocidades que cuenta un viejo carlista hinchado de sí y de la justeza de su causa. Pero será el narrador el que tome el relevo del aventurero para sentenciar que aquel viejo tiene “la doble bestialidad de ser católico y de ser carlista”. A Zalacaín no le gustan ni la jota, porque la relaciona con todo lo que encarna el viejo carlista –“ya me está cargando esa canción estólida”–, ni la ciudad y no entiende que pueda haber quien la aprecie y la cante (será “hombre de mal gusto”). Hoy en día, Estella es una ciudad industriosa y muy poco carlista, aunque no puede evitar los complejos en que viven muchas ciudades y pueblos de la zona media de Navarra que se sienten menos si no hablan euskera. Con motivo del año jacobeo, la ciudad rebosa de peregrinos y la gente no puede entender que no lo sea quien también tiene pinta de caminante. Pero el caminante se desvanece, dejando a Zalacaín en su penúltima aventura. La última –ultima necat, como dice el reloj de la localidad vascofrancesa de Urrugne, que tanto le gustaba citar a don Pío– le llevará a la muerte en plena juventud. Sobre la tumba del cementerio de Zaro, las tres mujeres de su vida colocarán, ya de viejas, a cada rosa: Linda, una rosa negra, la señorita de Briones, una rosa roja, y Catalina, una rosa blanca. “Y las tres rosas duraron lozanas mucho tiempo sobre la tumba de Zalacaín” reactualizando la luz contra la oscuridad del olvido.

....................