Y...UN CORTO ETCÉTERA /// Conversaciones

Qué lee la gente que lee

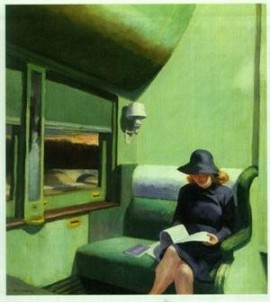

Siempre me han despertado curiosidad los libros en los que anda (o vuela, bucea, escala, sueña…) la gente alrededor. Hasta hace pocos años resultaba sencillo conocer qué leían amigos y familiares, los compañeros de trabajo, los habituales de las terrazas del barrio, los pasajeros con quienes compartía metro, autobús, tren o avión. Ahora me cuesta satisfacer esa parafilia de mirón cultural, por otro lado irrelevante y menos peligrosa que el cotilleo entre vecinos. Los diseñadores gráficos no siempre lo ponen fácil, veo mal de lejos y tardo una eternidad en torcer el cuello cuando la ocasión lo requiere. De todos modos, ni con vista de lince ni elasticidad de contorsionista podría determinar el título activado en los lectores digitales, artefactos con los que guardo distancias por miedo a que cortocircuiten mi media docena de neuronas incólumes. Antes o después acabaré adquiriendo uno, pero por ahora me disuaden efectos colaterales como, ya que viene al caso, el que sobrellevan con abrumada resignación bastantes amigos de mi edad: no recuerdan qué están leyendo al no tener permanentemente delante la cubierta o, al menos, una página electrónica que cumpla su función.

Libros en el tren

El origen de este texto se remonta a mediados de julio, cuando reparé en Pon el cielo a trabajar, libro que parecía despertar gran interés en la mujer de mediana edad sentada en el asiento contiguo del tren que me trasladaba de Barcelona a Vinaròs. Escrito por una tal Jean Slater, con pocas páginas y supongo de autoayuda, en aquel momento pensé que, de trascender su hipotética eficacia espiritual o anímica, podría resultar utilísimo para los más de seis millones de parados españoles. Ellos tan ricamente en la taberna, o esgrimiendo amenazadores puños frente a las sedes de la banca, la patronal y los sindicatos, y lo ángeles deslomándose en su beneficio. Un chollazo. Una bicoca a la que no haría ascos ni la rubia pareja de veinteañeros escandinavos de nuestra misma fila que, al otro lado del pasillo, estaba enfrascada en sendos libros de bolsillo. No pude distinguir qué leía ella, pero sí el título al que el muchacho hincaba el diente: On the road, de Jack Kerouac. Cómodo camino el suyo: al sur en Talgo, con aire acondicionado, abundante dinero de plástico, alojamiento reservado por internet y en compañía de Dean Moriarty, Sal Paradise, Carlo Marx y el resto de la aristocracia beatnik. Así cualquiera.

Durante ese corto trayecto ferroviario por la costa decidí huronear en las lecturas veraniegas de desconocidos y preguntar por las suyas a gente con la que iba a compartir baños y cervezas. Un empeño sin pretensiones. Una pavada. No buscaba realizar una encuesta exhaustiva, ni rigurosa, ni tan siquiera indicativa. De hecho, hubo quien adujo que no lee y dos o tres personas se resistieron a participar en mi divertimento, Y, lo que es peor, en media docena de casos perdí las notas mentales o escritas que, ayuno de la más mínima sistemática, había tomado al vuelo. Para colmo, la cadencia temporal de la indagación condicionó por completo su resultado, sobre todo en lo que concierne a reflejar la capacidad lectora de quienes se avinieron a entrar en el juego. No es ninguna casualidad que las últimas personas a las que pregunté, ya entrada la segunda quincena de septiembre, hayan resultado las que más libros han leído. Pero mejor no avanzar detalles.

De Fidel Prado a Sófocles

Dejando aparte los extraños (más bien extrañas, por ser fiel a la verdad) que, casi siempre cerca del agua, se zambullían en best-sellers de autores tan diferentes como Joël Dicker e Ildefonso Falcones, en agosto avisté dos lectores que merecen una mención. El primero, octogenario del que me consta su desmedida afición al género del Oeste, lucía una camiseta blanca de tirantes y una gorrita campera mientras, sentado de buena mañana en un murete bajo de piedra seca frente al cementerio de Cervera del Maestre, saboreaba las páginas de Perseguida hasta el catre, de Fidel Prado, autor parangonable a Marcial Lafuente Estefanía, José Mallorquí, Silver Kane o Lou Carrigan, y me parece que también letrista del himno legionario “El novio de la muerte”. El segundo, un cincuentón de inequívo aspecto británico que esperaba a alguien en el exterior de la estación de RENFE en Vinaròs, mantenía a la altura de la vista con su mano derecha una edición de bolsillo abierta de Plum Pie, título publicado en 1966 que agrupa nueve historias cortas de Pelham Grenville Woodhouse, más conocido por las iniciales de su nombre y a quien apodaban Plum. Dos ejemplos de libros populares, añejos, baratos y veraniegos.

También podría en parte catalogarse así, pese a su mayor enjundia literaria, la antología Cuentos de viajeros y posadas, de Charles Dickens y Wilkie Collins, uno de los dos volúmenes que Maite C. frecuentó durante su estancia a últimos de julio en Soria, donde estuvo acompañada por Josemi G., quien se proveyó para la ocasión de un par de policíacas de autores tan consistentes como Dennis Lehane y Michael Connelly; Civilización y barbarie, de Gabriel Jackson, y La rama dorada, de James George Fraser. Curiosamente, esta última obra, referencia indiscutible en cualquier estudio de magia y religión, la estaba leyendo al mismo tiempo Lola B, pero en Florencia, donde reside, según supe al vernos un mes después en tierras castellonenses. El otro libro que Maite se llevó a orillas del Duero, antes de pasar por el secarral de Cervera y dar cuenta de sus andanzas, fue una edición grecoinglesa de Edipo en Colono, de Sófocles, una prueba, otra más, de lo concienzuda que puede llegar a ser en el ejercicio de su actividad académica. Ella había adquirido ex-profeso como lectura de vacaciones Intruso en el polvo, de William Faulkner, pero acabó dejándola en Barcelona. Y eso, pese al prometedor inicio de la novela: “Era justo mediodía aquel domingo cuando el sheriff llegó a la cárcel con Lucas Beauchamp, aunque toda la ciudad (y todo el condado también) sabía desde la noche anterior que Lucas había matado a un blanco”. Colono versus Yoknapatawpha. Ni color...

Ensalada de géneros

Mientras Maite y Josemi se dejaban caer con sus respectivos libros en las terrazas de Soria, María B. y Javier F.d.C., de visita en Cervera, daban noticia no sólo de qué leían, sino de qué estaban a punto de publicar o acababan de escribir. Como en el futuro ya habrá ocasión de referirse al resultado de esos empeños, basta con explicar que ella saltaba, en un mismo día, de las páginas del clásico de intriga Shibumi, del ya no tan misterioso Trevanian, a las del Viaje a Oaxaca, reflejo de la pasión botánica del famoso y divertido neurólogo Oliver Sacks, y de estas últimas a las de otro notable ejemplo de la literatura de viajes, Los anillos de Saturno, crónica del deambular a pie del inclasificable pero sólido escritor alemán W. G. Sebald por el condado inglés de Suffolk en 1992. Javier, sin embargo, centraba toda su atención en Nuestro pan de cada día, ensayo del bosnio-croata Predrag Matvejevic del que enseguida se ocupó en la web donde publica crítica literaria en una reseña de elocuente final: “Quien no aprenda a odiar el pan congelado y recién horneado que venden ahora en las gasolineras y los supermercados no habrá entendido la irreparable pérdida de civilización que están provocando esos miserables remedos del honrado panadero de toda la vida”.

María y Javier casi se cruzaron al dejar Cervera con los dos vehículos que ocupaban el también matrimonio compuesto por Marili U. y Edu M., y los hermanos Mariaje y Luis G., vascos los cuatro, pero con residencia repartida entre Bilbao, Barcelona y el Penedés. Marili, cuñada de Mariaje, traía en su maleta Brooklyn Follies, de Paul Auster, y Edu, en la suya, dos novelas tan diferentes como Las hermanas Makioka, del japonés Januchiro Tanikazi, y La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Jöel Dicker, que también leía entonces, y con sorprendente satisfacción, el buen conocedor de la poesía castellana que es Luis. Por su parte, Mariaje, todavía con la opresión en el pecho que le había suscitado El Escarmiento, de Miguel Sánchez-Ostiz (ver reseña en la sección Lecturas de esta web), cogía aire recetándose La caída de los gigantes, de Ken Follet, aunque, tras volver a su casa, como supe al visitarla en septiembre, continuó leyendo de todo: obras de valor documental como Los culpables, de Galo Vierge, y Jesús Monzón: el líder comunista olvidado por la historia, de Manuel Martorell; ficciones tan poderosas como El mar, del irlandés John Banville, y Fatamorgana de amor con banda de música, del chileno Hernán Rivera Letelier, que acaba de ser adaptada al cine con rodaje en el desierto de Atacama; la recreación novelística de la Cuba de primeros del siglo XX realizada por Àngels Dalmau en Habanera, premio Luis Berenguer de 1998, y también La verdad sobre el caso Harry Quebert, pelotazo editorial del verano, éxito casi tan difícil de descrifrar como el misterio de un libro, ya muy descolorido, que encontré en un cajoncillo lateral de la parte trasera del coche de Marili y Edu. Ninguno de los dos recordaba haber leído ni dejado allí Una gran decisión, de Elisabeth George, aunque Marili comentó su antiguo interés por esa escritora de intriga estadounidense y lo buena que le había parecido una obra suya con título al pelo: Memoria traidora.

Dos lecturas de El Escarmiento

De olvidos, deslealtades, delaciones y latrocinios habíamos hablado dos semanas antes Félix I. y yo paseando por Burguete, pueblo donde Hemingway pescaba truchas para reponerse de los excesos sanfermineros. A mi amigo le había costado entrar en El Escarmiento, pero para entonces, a punto de acabarla, tenía una excelente opinión de la novela-crónica en la que Miguel Sánchez-Ostiz recoge también vergonzosos episodios ocurridos en esa zona del Pirineo navarro. El suegro de Félix, ya fallecido, fue pastor en el desierto de Sonora y tenía su base en una localidad llamada, lo que son las cosas, Felicity, que, para mas inri, se reclama el Centro del Mundo tras ser fundada, o refundada, en 1985 por Jacques-André Istel, curioso personaje franco-estadounidense que inventó el skydiving. Felicity, fronteriza con México en el extremo sureste de la California gringa, está a pocas horas de viaje por carretera de Tijuana, donde a finales de agosto hubo otro amigo navarro que dio rápida y atenta cuenta de El Escarmiento.

Nada más acabarla, Apantallado (su seudónimo en las tres entregas de “Conexión Tequila” del apartado Conversaciones de esta web), me envió un correo electrónico con sus impresiones. “La novela -escribió- deja bien claro que lo que pudo comenzar como un conflicto político rápidamente derivó en una confrontación en donde la vesania y el sadismo se enraizaban en envidias, odios y venganzas personales, familiares y vecinales en espacios cotidianos, la calle, el bar, la iglesia, con antecedentes que remiten tanto a relaciones de dominación como a humillaciones y rencores mucho más íntimos (…) La imaginería requeté y falangista, el tono de los bandos y comunicados de guerra, la creación sistemática del clima de terror y la incontrolable pulsión para el asesinato en un escenario de himnos, crucifijos, pistolas, sotanas y detentes resucitan aquella coreografía siniestra cuyos vestigios, y tal vez algo más, todavía eran visibles o imaginables en los años sesenta del siglo pasado. La desesperante peregrinación y la obstinación de los familiares de las víctimas a partir de los años setenta hasta nuestros días alimenta el argumento central de la vigencia de la guerra y sus consecuencias. A pesar de lo anterior, el libro resulta en algunos momentos reiterativo, como si las obsesiones del autor se tradujeran al texto sin ningún filtro o mediación. Queda también en un plano borroso la figura del artífice del golpe, el general Mola, “el esdrújulo” personaje que en el libro aparece cubierto por el velo de opacidad que aparentemente construyó en torno a su persona. Con todo, el anuncio de una segunda entrega con el título de El Botín, abre el apetito del lector, deseoso de conocer ese aspecto que a veces parece secundario, la rapiña económica y el expolio cultural, sobre los cuales los vencedores construyeron un aparato de poder tan eficiente como longevo”.

Viajes, ficciones y editoriales cartoneras

La nueva obra de Miguel Sánchez-Ostiz será probablemene lectura del próximo verano, pero aún quedan por consignar las muy abundantes realizadas en éste por amigos que pasaron por Cervera en septiembre. Muchos, por no decir todos, son adictos a los libros, tanto en papel como electrónicos, y la jeremíaca industria editorial española debería ser capaz de sonsacarles información sobre sus gustos y hábitos. Por ejemplo, a David F.d.C., gran amante de los libros de viajes y escritor él mismo de esa especialidad, que entre julio y agosto terminó el ya citado Nuestro pan de cada día, de Pedrag Matvejevic, en su opinión “interesante en la parte pagana y algo pesado en la cristiana"; Héroes, aventureros y cobardes, de Jacinto Antón, “muy bueno, pero los mejores artículos están en la recopilación del libro anterior”; Patrick Leigh Fermor, de Artemis Cooper, “bien escrito, con detalle en la información y extraordinaria documentación”; El Combate, de Norman Mailer, “una historia épica, un clásico contemporáneo”; Seny, treball i llibertat: Suïssa, de Gaziel, “flojo, ni rastro del gran reportero de la Primera Guerra Mundial”; Jazz en el despacho de Hitler y La revancha del reportero, de Plàcid Garcia-Planas, “el mejor cronista de guerra que tenemos en la actualidad”, y El significado de la traición, de Rachel West, “muy, pero que muy bien escrito, metáforico y con fina ironía británica, aunque con el paso del tiempo y la caída del Telón de Acero han envejecido mal las opiniones sobre el comunismo”.

El manifiesto desdén por la ficción que se deduce de la lista de lecturas de David no lo comparte ninguno de los otros cinco amigos catalanes, tres de ellos periodistas de mi quinta, con los que compartí, ya corrido septiembre, paseos, baños, comilonas y discusiones políticas. A Cristina D. le habían encantado Novela familiar, de John Lanchester, y Al oeste con la noche, de Beryl Markham (a mi tambien cuando compré la edición de Mondadori a finales de la década de 1980), le había resultado insulsa La verdad sobre el caso de Harry Quebert y avanzaba entusiasmada en el millar largo de páginas de Vida y destino, la soberbia novela del ruso Vasili Grossman. Joan B, marido de Cristina, había disfrutado con Alguns homenots, de Josep Plá, y también con Victus, de Albert Sanchez-Piñol, la exitosa versión novelada de la Guerra de Secesión, que leyó comparando el original castellano con la traducción catalana, no muy lograda en su opinión. Esa obra, según el mismísimo Mariano Rajoy “escrita en clave nacionalista, pero muy interesante”, se la había tragado Albert T. a primeros de agosto en día y medio (yo estaba delante) por imperativo de su primogénito, partidario de la independencia de Cataluña, y le había dejado más bien frío. Su mujer, Luisa S., había leído en ese mismo corto espacio de tiempo Detrás del biombo, de Manuela Benuzzi; durante el mes de julio Botchan y Kokoro, dos de las mejores novelas del japonés Natsume Sôseki (ver reseña sobre Soy un gato, en esta web), y en las últimas semanas de agosto, El metge de Atenes, de Teresa Pous, ficción centrada en un médico contemporáneo de Hipócrates que transcurre, además de en la capital griega y Larissa, en Cos, isla que ella había costeado en velero un par de años atrás. Por su parte, Manolita S., la quinta integrante del grupo, pasó buena parte del verano leyendo los 59 originales presentados al premio La Veronica Cartonera, que recayó en Me gusta tu aburrimiento, novela corta del sociólogo madrileño Juan Nebreda cuya presentación se realizará en el Primer Encuentro de Editoriales Cartoneras en Europa (Barcelona, 11-13 de octubre). Manolita, mujer de mucho remango, tuvo además tiempo para leer The Master, Retrato del novelista adulto, la obra del irlandés Colm Tóibin sobre Henry James, e Incerta glòria, del escritor y editor catalán Joan Sales, considerada una de las mejores novelas sobre la guerra civil escrita en cualquiera de las lenguas peninsulares. Incertesa y glòria. Buffffff. Dos tópicos de la retórica futbolística (culé, básicamente) que han migrado para quedarse quién sabe hasta cuándo en el emponzoñado debate sobre la independencia de Cataluña.

Familia voraz

De vuelta a los libros, resulta lógico, como ya comenté arriba, que los amigos que estuvieron en Cervera durante la segunda quincena de septiembre fueran los que más habían leído en verano, pero la casualidad quiso que se tratara de auténticos devoradores de letras y encima...hermanos. Dos mujeres y un hombre, todos en la sexta década de vida, que heredaron la pasión lectora de su madre, dama de la España provinciana que en las décadas de 1950 y 1960 seguía atentamente las novedades editoriales de la época, con especial querencia por Rudyard Kipling, Lobsang Rampa, Pearl S. Buck, Somerset Maugham y otros autores de real o impostado pedigrí oriental. Julia M, la hermana mayor y profesora de filosofía jubilada, había dado en las semanas precedentes buena cuenta de El mundo de ayer, de Stefan Zweig; Almas grises, Aromas, El informe de Brodeck y La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel; Rosa candida y La mujer es una isla, de Audur Ava Olafsdottir; A los pies de Venus (Los Borgia), de Vicente Blasco Ibáñez; Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán; Los desorientados, de Amin Maaluf; El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli; El insólito peregrinaje de Harold Frey, de Rachel Joyce; Las lágrimas de San Lorenzo, de Julio Llamazares; La palabra se hizo carne, de Donna Leon; Novecento, de Alesandro Baricco, y Julio César, de Shakespeare. Quince libros de lo más diverso en cuanto a estilo, autoría, época... y no eran todos: en los días en que nos vimos avanzaba a buen ritmo con El héroe discreto, de Mario Vargas Llosa, y, tras un tercer o cuarto intento, decidió finalmente orillar Cuentos Completos de Flannery O´Connor, que a mi me entusiasmaron (ver la primera nota de lectura publicada en esta web). ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca le han gustado los cuentos y las narraciones breves. Punto.

Mara M, catedrática de Lógica en activo, aprovechó las vacaciones para leer tantos libros como Julia, pero exactamente repartidos entre ficción y ensayo, y en lengua española e inglesa: Homenaje a Cataluña, de George Orwell; El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli; Getting Out, Excerpts From a Cat's Diary, de John Woodcok; Marie Antoniette, de Stefan Zweig; La nieta del señor Linh, de Philippe Claudel; Irreligion. A Mathematician Explains Why the Arguments for God Don´t Add Up y A Mathematician Plays the Stock Market, de John Allen Paulos; Eichmann y el Holocausto, de Hannah Arendt; Best Russian Short Stories, antología de varios autores; Lo que mueve el mundo, de Kirmen Uribe; La invención del amor, de José Ovejero; La muerte de Ivan Ilich y El sitio de Sebastopol, de Leon Tolstoi; The Attic, de Danilo Kis, y Quién soy yo, de Bohumil Hrabal. A tenor de su selección, a Mara sí le van las historias cortas, y, por lo que comentó, poco o nada novelas como las de Gioconda Belli y Philippe Claudel que tanto habían entusiasmado a su hermana.

Alfonso M, el tercer miembro de la familia, profesor de FP jubilado, leía durante su estancia en Cervera otra recomendación de Julia, El mundo de ayer, y antes había hecho lo mismo con tres de Mara, Homenaje a Cataluña, Lo que mueve el mundo y Eichmann y el Holacausto. Entre las ventajas de los libros electrónicos destaca precisamente una que facilita esa clase de cadenas de lectura: bastan segundos para materializar el deseo de un título. Si a esta ventaja añadimos otras más sustanciales (precio, legibilidad, archivo, portabilidad...) se comprende por qué los hermanos M. han cambiado la edición en papel por la digital, que también sirvió para que Alfonso se abasteciera del resto de sus libros del verano: el inevitable La verdad sobre el caso de Harry Quebert, que no le desagradó; El tango de la guardia vieja, de Arturo Pérez Reverte; Tea Bag, de Henning Mankell, y Pensar en el siglo XX, ensayo publicado a las puertas de la muerte por Tony Judt con la ayuda de Timothy Snyder. De esta última obra seguro que habló, y bien, a su cuñado y tocayo Alfonso T, marido de Mara, quien antes de venir a Cervera había leído, entre otros títulos, Las leyes de la frontera, de Javier Cercás; El azar de la mujer rubia, de Manuel Vicent, basada en la figura de Carmen Díez de Rivera, que fue directora del gabinete de Adolfo Suárez, y por contaminación, el libro de conversaciones con el rey de José Luis de Vilallonga. Que, por cierto, vaya par el escopetero borbón y el ínclito marqués de Castellbell...

Otras lecturas y...una reflexión

Aquí podría acabar la relación de lecturas de amigos, pero me resisto a obviar algunas que recuerdo vagamente, o que no he sido capaz de enmarcar en los cómputos y tramos temporales adecuados. En algún momento del verano Pepón M. le sacó jugo a la edición francesa de bolsillo de Ennemis publics, libro nacido del intercambio de correos electrónicos entre Michel Huellebecq y Bernard Henry-Levy, polemistas tan correosos como corrosivos; Jùlia E. enlazó Sangre derramada, de Assa Larsson, con la ya famosa El guardian invisible, de Dolores Redondo, mientras sus dos hijas, Rita, de once años, y Ona, de ocho, enloquecían con Diari d´una pensajada. Com fer un diari supepenjat, de Rachel Renée Russell, escritora infantil afroamericana; Jokin B se adentró a sus catorce años en el universo mítico de El señor de los anillos, de J. R. R. Tolkien; Antonia M. disfrutó con La rídicula idea de no volver a verte, de Rosa Montero; Beatriz M, sobrina de Antonia, eligió dos ficciones con escenarios exóticos antes de viajar al sur de África: Seda, de Alessandro Baricco, y El país de la canela, de William Ospina; Pepa L. decidió instruirse sobre la Primera Guerra Mundial con el original inglés de La caída de los gigantes, o sea Falls Gian´ts, justamente la novela que hizo desistir a Pedro U, mi cuñado, de leer su continución, El invierno del mundo, segunda y por ahora última entrega de La Trilogía del Siglo, tras comprobar que un año había bastado para que la olvidara por completo. Pese a lo poco o mucho que puedan tener en común Ken Follet y la escritora chileno-estadounidense Isabel Allende, resulta improbable que algo así le llegue a suceder a mi hermana Raquel, que se emocionó con El cuaderno de Maya, y mucho menos a Lucía, mi sobrina de 16 años, que la leyó tras haber terminado Sonidos del corazón, de Jordi Serra i Fabra, y no tener a mano El sonido de los Beatles, de Geoff Emerick, ya que me lo había prestado. Interesante su encrucijada: acaba una obrita juvenil, se inicia en la literatura adulta y queda pendiente de reafirmar su aspiración de llegar a ser ingeniera de sonido una vez que conozca los trucos con los que un joven casi imberbe apuntaló la revolución musical que proponían los Fab Four en los estudios de un sello tan tradicional como EMI. Y si se decide a probar con la gran literatura, que pregunte a su padre por las dos obras maestras con las que se regaló en verano: Mobby Dick y Los miserables.

Respecto a mis lecturas, no hay mucho que contar. Pasé demasiado tiempo husmeando en las de otros, pero ni siquiera estoy seguro de que eso sirva como excusa. Ya he comentado en LSN Soy un gato, Los míos y Montaigne y la bola del mundo, y la lista se completa con un desordenado picoteo en la edición bilingüe de Cátedra de Las flores del mal, de Charles Baudelaire; Per un nus en la gola, poemario de Juan Carlos Elijas centrado en un viaje por México; La pared vacía, de Elisabeth Sanxay Holding, a quien se considera precursora de Patricia Hihgsmith; la obra citada del ingeniero de sonido de los Beatles, más interesante de lo que supuse en principio, y El río Congo, del periodista estadounidense Peter Forbath, publicada en castellano con el revelador subtítulo de “Descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático de la tierra” y que me impulsó a releer El corazón de las tinieblas. Poco después, al hilo de estos dos últimos libros, Alfonso T. comentó que su abuelo paterno, ingeniero francés, había trabajado en la construcción de líneas de ferrocarril en el Congo de Leopoldo II antes de radicarse en el Levante español. La coincidencia me hizo pensar en lo cerca que estamos del mundo de ayer. O, más bien, del envés truculento del que Stefan Zweig añora en el libro subitulado “Memorias de un europeo” que leyeron los cuñados de Alfonso. Que yo sepa, el rapaz y genocida rey belga era del mismo continente que el escritor vienés...

....................