VIAJES /// Tumbos

Ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno: cero museos. Teníamos previsto viajar a finales de agosto de 2012 a Asturias y semanas antes decidimos desviarnos a Madrid para callejear por una ciudad con más turistas que gatos, beber cañas bien tiradas y visitar la exposición de Hopper en el Thyssen y otra sobre Blake en Caixaforum. Y ya puestos, o más bien súper dispuestos a barnizar de arte el viaje, planeamos parar de vuelta en Bilbao con otro doble propósito: Hockney y Live Rock Experience, muestra en la remozada Alhóndiga que podía merecer la pena pese al título. Cuando llevas meses hozando en las delicias de la vida pueblerina, antes o después sufres ataques de bulimia cultural. Nada grave. Ínfulas de aldeano ilustrado. Por lo general sólo trazas proyectos que te da igual no realizar, pero si apoquinas por reservar una entrada o compras un billete de avión, estás jodido. Pierdes esa pasta, seguro. Volvió a ocurrir con el ticket del Thyssen. Nos quedamos con el localizador y sin algún euro. Ni siquiera recuerdo el imprevisto que nos hizo renunciar a Madrid y la América crepuscular de Hopper. Sí estoy seguro, sin embargo, de haber pasado ocho días en Asturias, Cantabria y Castilla sin pisar un solo museo. Ocurre a menudo. Planeas un viaje y te sale otro. El nuestro tuvo además dos partes lo suficientemente distintas como para merecer capítulo aparte. Este primero trata sobre todo de una gozosa estancia en Asturias.

Días como los de Van Morrison

El 24 de agosto subimos al coche para ir desde el Maestrazgo hasta la cuenca de Mieres. Una diagonal de 700 kilómetros sin prisas: debíamos llegar a comer el día siguiente. Serían las doce. Hacía mucho calor. El cielo estaba sucio y la atmósfera pesada. El verano mandaba uno de sus últimos recados. Apenas circulaban vehículos por la N-232 en dirección a Zaragoza, pero sí en sentido contrario, y cada vez más. Desde el desvío a Belchite circulamos veinte kilómetros por un baqueteado carretil que parecía testimoniar, como el pueblo viejo, la eficacia de las bombas y obuses empleados en la guerra civil. Sabíamos que toparíamos con las ruinas, pero aun así nos perturbaron. El sol difuminaba los contornos pálidamente rojizos de las casas destruidas. No había atisbo de vida en las calles. Era como si otra reciente desgracia se hubiera cernido sobre Belchite y sus habitantes.

Por fortuna, oíamos un cuarteto de Mendelssohn, animado y sereno, que duró hasta Fuendetodos, el villorrio natal de Goya. Al parar daban las tres, buena hora para zamparnos el companage que traíamos de casa. Las moscas, grandes como gorriones, revolotearon sin pausa en torno a bocatas y cervezas, pero comimos rápido y cruzamos la carretera para tomar café en El Capricho de Goya, entonces muy animado. Como es natural, ni se nos pasó por la cabeza esperar a que abrieran la casa del pintor. Simplemente anduvimos hasta allí, observamos la fachada, ironizamos sobre la circunstancia de que el Ecce homo de doña Cecilia de Borja fuera en aquel momento más famoso que Los fusilamientos del 2 de mayo de don Francisco, sacamos un par de fotos y volvimos a la caldera roja en que se había convertido nuestro coche.

Circulamos enseguida entre viñedos, muchísimos viñedos, tanto de copa como emparrados. Pámpanos verdes a un lado y otro de la carretera previos a las bodegas, bancos y edificios pretenciosos que entrevimos en la capital del Campo de Cariñena. Más allá, en dirección oeste, paramos en Belmonte, en su momento de Calatayud y ahora de Gracián. El criticón tiene también su museo o espacio cultural en ese pueblo de aire tristón, pero seguía cerrado pese a que ya habían dado las cinco. De haber estado abierto, hubiéramos zascandileado allí sobre el jesuita conceptista (¿no es una redundancia?) que sentenció “lo bueno si breve, dos veces bueno, y aún lo malo, si poco, menos malo”. Pero mejor así. Doy por hecho que en algún muro o panel del museo figurará otra de sus máximas: “lo bien dicho se dice presto”. Un directo a la mandíbula de los pesos lentos que solo hacemos boxeo de sombra al escribir.

En Soria resplandeció el dorado de los cultivos y luego, con las primeras sombras, avanzamos entre pacas de trigo

perfectamente alineadas y densas hileras de girasoles todavía muy abiertos. Atardecía cuando caracoleábamos por el anillo de autovías de Burgos buscando la del Norte. Queríamos recorrer todos los

kilómetros posibles antes de que cayera la noche. Dudábamos entre parar en Carrión de los Condes o Sahagún. Cualquiera resultaba a priori adecuada, pero salió cruz. Y no sólo por no poder

pegar ojo a causa del insoportable ruido de la campana de la cocina del hostal, el goteo torturante del aire acondicionado de la habitación contigua, el alboroto de jóvenes borrachos, el estruendo

intempestivo del camión de la basura… Fue casi peor el paseo matinal. Las calles estaban sucias. Había fachadas de interés arquitectónico cuya rehabilitación llevaba parada meses. El mercado sabatino

colapsaba el centro. Un caos. Todo lo jacobeo que se quiera, pero caos. La desidia municipal más patente en una villa que se reclama “histórica y monumental”. De sus dos magníficas iglesias mudéjares

sólo pudimos observar bien la de San Lorenzo. La de San Tirso estaba cerrada y su ábside rodeado de andamios y vallas, pese a que las obras se habían interrumpido hacía mucho tiempo, según indicó un

indignado vecino. Menos mal que sólo era necesario levantar la cabeza para admirar sus torres de ladrillo, sin que hubiera por qué elegir entre la rectangular, y todavía románica, de San Tirso y la

troncopiramidal, ya gótica, de San Lorenzo.

Convite al sol

Salimos de Sahagún buscando, hacia el noroeste, la Autovía de la Plata para acceder a Asturias. Dos horas después llegamos a Cenera, aldea que J. había elegido para celebrar su 60 aniversario. La fiesta resultó redonda. El anfitrión no dejó nada al azar: la comida al aire libre en el hotel rural donde nos alojamos varios invitados, los corderos a la estaca, los buenos vinos y licores, los regalitos de recuerdo… Un convite insuperable en un día soleado, templado, sin una nube, con esa luz del final del verano que embellece lugares y gentes. El mejor posible no sólo en el valle de Cuna-Cenera sino en Asturias. El que merecía J. tras haber congregado a la treintena de familiares y amigos que durante el aperitivo intercambiamos abrazos, risas, chocarrerías y mentiras piadosas sobre nuestro aspecto.

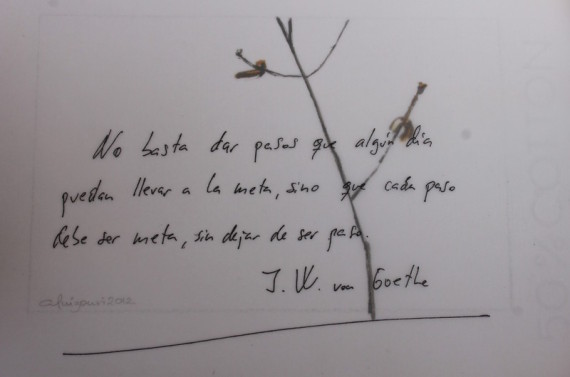

La comida comenzó con un surtido de entremeses y prosiguió, entre berridos de satisfacción por la calidad de la carne y el punto de asado, con el ataque a los cuatro gloriosos corderillos que llevaban horas braseándose. Comimos a lo carpanta, pero ni así pudimos con todos, y mejor porque aún nos esperaba un exquisito arroz con leche de postre. Luego, lo acostumbrado: cafés, copas y brindis, en este caso de tequila y en el vasito biselado que J. obsequió a cada invitado junto con un grabado y una cita de Goethe, escrita de su puño y letra en papel de arroz. Alargada la sobremesa, la tarde fue cayendo, plácida, mientras los invitados, bien cebados, cambiábamos de mesa e interlocutores para cruzar información sobre nuestras vidas y opiniones un poquito más radicales conforme avanzaba el reloj. J. estaba en todas partes y en ninguna, feliz como una perdiz. Y los demás, igual de contentos. Disfrutando de una jornada como las que canta Van Morrison en Days like this: “Cuando no siempre esté lloviendo, habrá días como éste./ Cuando no haya nadie quejándose, habrá días como éste./Cuando todo se pone en su sitio como con un interruptor./ Bien, mi madre me dijo que habrá días como éste."

Caminata circular por el valle Cuna-Cenera

Tras despedir a los amigos que habían dormido en el Palacio de Arriba, casona reconvertida en alojamiento rural del todo recomendable, dedicamos la mañana del domingo a explorar los alrededores. El sol, espléndido, nos lanzó monte arriba. No había nadie por carreteras y veredas. El silencio era absoluto. Deambulamos entre frondosas bóvedas de castaños, robles, fresnos, arces, avellanos… y por espacios lo suficientemente abiertos para completar un paseo circular siguiendo las referencias visuales del valle. En Villar de Gallegos preguntamos por la rapaz que planeaba cerca, un padrón, según dijeron. En Meruxeo recorrimos sendas estrechas con abundantes zarzamoras. En Gallegos, “el pueblo más bonito de Asturias en 1974”, hay varios hórreos antiguos y un museo etnográfico, pero lo cruzamos hacia las dos, y no era cuestión de preguntar por la llave. El Santuario de San Cosme y San Damián estaba también cerrado, nos quedamos con las ganas de ver las vistosas tallas de los hermanos mártires. La última parada fue en el comedor de La Villa: huevos fritos con picadillo y cerveza.

Tras la siesta, solo ante al televisor del bar del hotel, vi ganar al Barça en Pamplona con ayuda de Muñiz, árbitro asturiano. Me cabreé, pero poco. Los partidos contra Osasuna son los únicos que quiero que pierdan los azulgranas, y además pensé en lo felicidad del vecino de Gallegos que tenía colgada una bandera del Barça con el lema “equipo de leyenda”. Su pequeña vivienda estaba situada frente a otra enorme y reedificada en 1843, según la inscripción de la fachada, que había pertenecido a la familia del dueño del Palacio de Arriba, donde esa noche dormimos por última vez.

Entre Quirós y Somiedo

El lunes recorrimos en coche parte de la Asturias central con J., su amigo de infancia J. R., y V. y L., sus respectivas compañeras. Los dos colegas, ausentes desde hace mucho tiempo de su tierra, mantienen una fuerte vinculación con esos valles, que han pateado reiteradamente. No pudimos contar con mejores guías. Los visitantes disfrutamos mucho, pero ellos aún más. Tanto que hubo un momento en que J. R. olvidó su artrosis y se puso a bailar de felicidad como un derviche astur en medio de aquellos prados.

La primera parada fue en el alto de Coberteria, entre Pola y Quirós. Poco después, hicimos otra en el de San Lorenzo, que divide Quirós y Somiedo. Teníamos ante nosotros, casi siempre con peña Rueda a la vista, el Principado más rural: una sucesión de altas montañas, cuencas con ríos entonces de escaso caudal, compactas masas forestales, caminos serpenteantes, desperdigados núcleos de población casi deshabitados y amplios pastizales con vacas y caballos. En el valle de Quirós tomamos una estrecha carretera para acceder a peña Alba, donde llegamos tras subir la última parte a pie entre tilos, serbales y hayas. El paisaje es soberbio. Y las tres fúnebres cruces negras próximas a la ermita hasta le aportan un punto de morbo.

J. R. y L. volvieron desde allí a Mieres. Los demás fuimos a Teverga para comer en Aladino. Un excelente restaurante. Uno de esos que te reconcilian no sólo con el gremio, sino también con el género humano. El menú, de 8 €, fue tan generoso como suculento. En cualquier otro lugar habríamos pagado tres veces más por raciones mucho más reducidas. Mis acompañantes eligieron pote, de primero, y pescado de río o cabrito. Yo pedí espárragos y filete. La camarera avisó de que las raciones eran grandes, pero ni por asomo podía imaginar que me servirían siete, repito, siete espárragos navarros kingsize con dos huevos duros y mayonesa. ¡Vaya festín! Y estaban buenísimos… Nos pusimos las botas. De haber comido más ligero quizás habríamos aprovechado la oportunidad de recorrer en bici la cercana Senda del Oso, que discurre por la vía del antiguo ferrocarril minero de Trubia. Pero no, imposible. Necesitábamos una digestión tranquila. Y unos chupitos de orujo…

A las cinco y media entrábamos en Las Viñas. El acceso resultó incluso más peligroso que el de Alba. Una carretera empinadísima, revirada y tan estrecha que de ninguna manera cabían dos vehículos. Nuestro amigo nos mostró la casa de sus ancestros maternos y luego, tras un corto paseo, el paraje del Pontón, donde se retiraba a leer de joven. Justamente allí había aparecido un oso la tarde anterior. Nos lo contó C, jubilado que emigró a Francia y Alemania antes de establecerse durante 30 años en Pamplona, donde trabajó en Super Ser, delirante denominación de unos electrodomésticos y de la empresa, más bien fugaz, que los fabricaba. No teníamos ninguna gana de comer, pero tampoco podíamos rechazar la invitación de C. a chorizo casero y cerveza mientras daba noticia de parientes y vecinos.

De vuelta a Mieres, casi de noche y por la carretera de Grado, nuestro amigo nos ilustró sobre el carácter de los paisanos de Quirós y Somiedo, tan próximos y tan lejanos, tan iguales y tan distintos. La charla derivó, no sin pitorreo, hacia el análisis de las viejas y nuevas formulaciones del “hecho diferencial” asturiano, y J. recordó la paradoja expresada 30 años atrás por un amigo común de visita en Las Viñas. “No lo acabo de entender –comentó el forastero, zumbón– aquí todos sois Juanín, Pepín, Toñín… y al único Joaquín le llamáis Xoaco”. Cosinas de Asturias…

Pasos y metas

Dormimos en el piso familiar de J., que aún conserva, y muy de mañana, mientras él y V. seguían en la cama, Menci y yo subimos por Aguain, barrio de edificaciones bajas y casetas, hasta un frondoso bosque de avellanos donde traté inútilmente de hacerme con una buena vara. El día apuntaba hermoso. Comenzaba nuestra cuarta jornada consecutiva con buen tiempo en Asturias. Bendito anticiclón. Y no sólo para los visitantes. ¿Quién tenía ganas en una jornada así de interiorizar el desánimo aposentado desde hace décadas en el valle del Caudal? Mieres en agosto, con sol y una buena pensión, Baden Baden.

De nuevo con nuestros amigos, desayunamos como canónigos de Vetusta, recogimos los equipajes y marchamos todos a Gijón. Cuando llegamos eran ya más de la una. Disponíamos de poco tiempo. El garbeo en torno a la playa de San Lorenzo y el puerto viejo fue forzosamente breve. Luego comimos pixín en una terraza muy concurrida y, camino del garaje donde estaba el coche, entramos, porque sí, en una Casa del Libro. J. me regaló Los míos de Jean Daniel, que aún tengo por leer, y yo no recuerdo qué novela, aunque sí que se trataba de una novela, que él seguramente tampoco ha abierto. Y, así, con el estómago lleno, el corazón alegre y con los ojos más grandes que la tripa de lector, nos despedimos frente al Cantábrico.

Ellos volvían a Mieres para continuar desde allí su plan de vacaciones. Nosotros habíamos decidido ir a los Picos de Europa y, a ser posible, alojarnos en El Oso, el hotel donde pernoctamos en nuestra primera visita al parque, 30 o 35 años atrás. Diría que ya entonces viajábamos, por pura intuición, conforme a la sugerencia de Goethe que J. había elegido para rubricar sus 60 tacos: “no basta con dar pasos que algún día puedan llevar a la meta, sino que cada paso debe ser meta, sin dejar de ser paso”. Pasos y años. Metas y vidas. Viajes. Etapas. Kilómetros. Cosgaya, próxima parada…

....................