VIAJES /// Tumbos

Cluj-Budapest-Cluj: pasos contados

Todo viaje tiene los pasos contados, pero no en el sentido con que se emplea la expresión en este texto que ensambla apuntes de cada jornada y numerosas fotografías de la estancia de tres semanas, durante el otoño de 2016, en las regiones rumanas de Transilvania y Maramures, y Budapest. Inicialmente pensados para transitar por los escenarios de la Trilogía Transilvana, novela del aristócrata húngaro Miklós Bánffy reseñada en esta misma entrega monográfica de LSN, nuestros pasos por esa hermosa y compleja parte de Europa depararon descubrimientos de distinto tipo, entre ellos el de ciertas poblaciones de Maramures donde pervive, a la vez que se reinventa, una tipo de sociedad rural que tiene mucho de admirable.

Entre Kolózvar y Cluj-Napoca

La ciudad de Miklós Bánffy nunca fue Cluj-Napoca, pero no resulta difícil seguir los trazos de la Kolózsvar de su Trilogía Transilvana. Entre las céntricas plazas del Museo, Unirii y Avram Iancu la herencia húngara pervive en la casa natal del rey Matías Corvino, la recargada estatua ecuestre que lo recuerda junto a la iglesia gótica de San Miguel, el palacio barroco de los Bánffy con su magnificente frontispicio rococó, el modernista Teatro Nacional, el Hotel Continental y otras construcciones decimonónicas con hermosas cúpulas. Por su parte, la impronta rumana, ajena al aristócrata y ahora dominante, alcanza su máxima expresión en la tercera de esas plazas. Allí, la Catedral Metropolitana Ortodoxa parece escoltada, con perfecta simetría perpendicular, frente a la fachada por la pizpireta estatua de Avram Iancu, líder de las milicias que derrotaron a los húngaros levantados en 1848 contra el poder imperial de Viena, y en la parte trasera por un conjunto escultórico militar de sorprendente estética socialista.

Recorriendo las salas del Museo Nacional de Arte, que ocupa la única ala abierta al público del palacio Bánffy, sólo somos capaces de intuir la convulsa historia contemporánea de Rumanía y el complicado encaje de Transilvania en ella: no tenemos los referentes necesarios para sacar más partido a la visita. El parqué cruje con nuestros pasos, pero como somos los únicos visitantes observamos con tranquilidad los cuadros de Constantin David Rosenthal, Theodor Aman, Stefan Luchian, Nicolae Grigorescu…Este último, considerado el padre de la moderna pintura rumana, es el autor de Prizioneri Turchi. La mirada temerosa y al tiempo serena de los dos soldados otomanos honra su desempeño como “pintor del frente” en las batallas que siguieron a la proclamación de la independencia del país en 1877.

Entonces la región aún pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y así seguiría hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo realidad el ideal nacionalista de los 15 firmantes del Memorando Transilvano de 1882 que evoca el monumento La Campana del Boulevardul Eireleor (Héroes), la vía más transitada de Cluj. Al preguntar sobre su signficado en la oficina de turismo sita en la misma calle, una joven y despistada empleada lo relaciona, sin proporcionar más detalle, con la época comunista. Como para no indagar por cuenta propia sobre un territorio del que apenas sabemos nada.

Templos de un sinfín de Iglesias

Apenas llevamos dos días en Cluj y ya resulta evidente otra muestra de su compleja sedimentación histórica: la abundancia de catedrales, iglesias, capillas, seminarios y facultades de teología. Ortodoxas, católico-romanas, greco-católicas, evangélicas, calvinistas, unitarias protestantes y...la Sinagoga Reformista, que atestigua el peso de la comunidad judía antes de su exterminio por los nazis en 1944. Ahora también es minoritaria la población de origen sajón, pero durante siglos lideró el desarrollo de Klausenburg, nombre alemán de la ciudad. La Iglesia Reformada Calvinista, construida en estilo gótico tardío entre los siglos XV y XVII como convento franciscano, representa su legado arquitectónico más relevante. De una sola nave y aguerrida fachada, a la que parece hacer frente una estatua de San Jorge alanceando al dragón, su interior resulta austero, incluso minimalista, en comparación con los dorados del iconostasio y los murales polícromados de la mucho más reciente Catedral Ortodoxa y con los vistosos vitrales y el recargado púlpito de la iglesia católica de San Miguel, un siglo más antigua.

El peso de la historia, inequívoco desde el nombre actual de la ciudad (Napoca recupera el de la época romana), no implica ensimismamiento en glorias o querellas del pasado. Animada, amable, con numerosas facultades universitarias y decidida a captar turismo joven, la Capital Europea de la Cultura en 2015 tiene atractivo, pero ningún gancho indiscutible. Sin canales, pedreras gaudinianas o plazas yamaa-el-fna, no corre peligro de que la invadan manadas de cuello estirado por culpa de tanto selfie, o no durante el otoño. Nosotros, al menos, nos sentimos (sin razón, pero no de forma por completo ilusoria) los únicos turistas extranjeros mientras recorremos el Jardín Botánico, paseamos por el Parque Central junto a la ribera del Mares y ascendemos a la colina coronada por el mastodóntico hotel Belvedere, vacío cuando pedimos un tentempié en la cafetería. Desde allí, en terrenos antaño ocupados por la fortaleza hasbúrgica, se disfruta de una panorámica que cabe parcelar en clave cronológica, al menos en lo que se refiere a la época contemporánea, puesto que no se distinguen los límites de la ciudad antigua. El cercano multiusos Cluj Arena es puro siglo XXI: impactante emblema arquitectónico para acoger competiciones deportivas y macroconciertos pop. Los apelmazados barrios obreros del extrarradio remiten a la época del comunismo dizque nacionalista de Nicolae Ceaucescu. El Parque Central, reconvertido en equipamiento cultural, conserva algo de la inconsciente joie de vivre húngara previa a la Primera Guerra Mundial. Y, por último, los palacetes y mansiones con bóvedas, mansardas y remates puntiagudos de los boulevares evocan el optimismo burgués del siglo XIX, pese a que casi todos necesitan una rehabilitación a fondo, como la cercana estación de tren. Claro que aún parece más perentorio retirar el marasmo de cables eléctricos que en Cluj, y el resto de Rumanía, cruzan a baja altura calles y plazas.

La pizza (decente) y el clarete transilvano (imbebible) de la cena nos lo sirven en un restaurante llamado Camino, véte a saber por qué. El sitio, repleto de pequeñas estancias intercomunicadas, está a rebosar de una clientela joven, igual que el Che Guevara Social Club, en la cercana plaza Unirii, donde la decoración recupera o imita con extraordinaria fidelidad el mobiliario y la cartelería de la Cuba castrista antes, durante y después del período especial. Tiene su coña que el Che se haya covertido en marca comercial en todo el mundo, incluida la Rumanía post-comunista, donde campan a sus anchas poderes políticos de sesgo mafioso contra los que se rebelan los tres centenares de personas que, a la caída de la tarde, marchan por el centro de Cluj. En este caso, según nos enteramos más tarde, denuncian la policía paralela que, a modo de guarda de corps y sin ningún control institucional, utilizan ciertos miembros del gobierno. O sea, igual que Jorge Fernández Díaz, pero de forma más chapucera. (Ahora que el bendito ex-ministro anda sin curro, los mandamases rumanos le podrían invitar a comer en Camino y él estaría encantado de explicarles cómo se hacen las cosas).

Antiguos fastos, penurias actuales

¿Podríamos elegir un lugar mejor que Bontida para iniciar nuestro viaje por Transilvania? Imposible. Si estamos aquí es, en gran medida, por Miklós Bánffy, y ni su obra ni su vida pueden entenderse sin el castillo propiedad de su familia desde finales del siglo XIV. La rehabilitación con fondos europeos (que parece detenida), los paneles informativos y las fotografías proporcionan pistas suficientes, pero conviene dar vuelo a la imaginación para hacerse una idea cabal del fastuoso castillo que llegó a ser en el siglo XIX y de los tesoros que albergaba antes de que los nazis lo saquearan e incendiaran. Obviando el hecho de que el precio de la entrada es testimonial, la visita, sin resultar decepcionante, sabe a poco. Apenas hacemos otra cosa que husmear en las espaciosas caballerizas (donde se recuperan artesonados y azulejos de diferentes épocas) y, tras observar desde fuera la imponente aquitectura del edificio principal, ahora tapiado, dar una vuelta por el cercano bosquecillo de abedules y plátanos. Luego, para no fiarlo a todo a la imaginación, compramos un juego de fotos antiguas en la tienda-bar donde hay más artículos relacionados con los Bánffy, entre ellos ejemplares de la edición inglesa de la Trilogía Transivana, publicada a finales del siglo pasado con prólogo de Patrick Leigh Fermor, quien relató en Entre los bosques y el agua su vagabundeo juvenil por Transilvania en 1934.

Desorientados tras dejar el castillo, durante un cuarto de hora rodamos por calles tomadas por decenas de desarrapados gitanos de piel muy oscura, los niños corriendo sin parar y los mayores conversando a voz en grito frente a sus casitas. Bontida, como otros pueblos de la parte llana de Transilvania, se extiende a lo largo de la carretera, y hasta que damos con la salida nos cruzamos con muchos roms pobres de solemnidad. Entre ellos destaca la niña que luce una cazadora plateada casi tan brillante como las torres de las iglesias de la localidad, altas, orgullosas, inmaculadas, rehabilitadas sin duda con mayor presteza que el castillo. El péndulo de la historia las bendice ahora, igual que a las de Cluj y las cientos que encontraremos durante el viaje. Los rublos ortodoxos, los dólares evangelistas y los euros católicos avalan el poder de la Internacional Cristiana, más duradera y sibilina que la comunista.

En la Salina de Turda coincidimos con los primeros grupos de turistas, casi todos nacionales. La mina, ya activa en tiempo de los romanos y de gran importancia en el siglo XVIII, ha sido reconvertida en un centro de atracciones que hasta cuenta con un pequeño lago artificial, a cientos de metros de la superficie, por el que se puede pasear en barca. También hay salas con información sobre la actividad minera y kilómetros de galerías que pateamos para salir en una bocamina distinta de la entrada. Otra vez en el coche, rumbo a Sibiu, atravesamos destartalados barrios de Turda y ciudades próximas en ostensible declive tras el cierre de metalurgias e industrias químicas en las que los seguratas me impiden sacar fotos. Al otro lado de la carretera de una de ellas se levantan, casi pegados, dos indescriptibles edificios con aires de pagoda. Por especular, algo que siempre anima cualquier estancia en un pais desconocido, bien podrían obedecer al delirio inmobiliario de una pareja de gemelos, apparatchiks de Ceauscescu educados en China y súbitos heraldos de la economía del libre mercado en los 90, puede incluso que los arruinados ex-dueños de la herrumbosa fábrica de enfrente.

La ciudad de los tejados con ojos

Los entablados y toldos que ocupan el corazón de la Ciudad Vieja impiden recorrerla con libertad, pero es el mínimo peaje a pagar si llegas a un lugar de fiesta, como ocurre este sábado, y por partida doble, ya que coinciden la Cibinfest, una especie de Octoberfest con tirón entre la comunidad sajona, y el Sibiu Meeting Guitar, que congrega a cientos de jóvenes llegados de diferentes puntos de Rumanía. La carpa de la primera ocupa buena parte de la Piata Mare, y el escenario, las sillas y los altavoces del segundo, la Piata Mica. Es una pena no recorrer con la tranquilidad que nos gustaría esos espacios, catalogados de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero en contrapartida resulta gozoso contemplar de buena mañana una Sibiu vacía desde la torre del Consejo y el campanario de la Catedral Evangélica. Esos dos hermosos edificios tienen la impronta sajona que se advierte también en las enormes buhardillas de la ciudad antigua con tejados de dos aguas y ventanas que parecen ojos. De sus soportales y gabletes dice Patrick Leigh Fermor en Entre los bosques y el agua que representan el “último bastión de la arquitectura de Occidente”, añadiendo en una nota a pie de página que en semejante contexto no sería propio llamar a la ciudad Sibiu, sino Hermanstadt, el nombre con que fue fundada en el siglo XII.

Capital del principado de Transilvania entre finales del siglo XVII y del XVIII, sus habitantes se enorgullecen de los dos siglos de actividad del Museo Brukenthal, el primero abierto en Rumanía y ahora un prestigioso centro cultural que agrupa seis diferentes museos (Artes Plásticas, Biblioteca, Historia, Farmacología, Historia Natural y Armas y Trofeos de Caza). Nosotros sólo visitamos los dos primeros en el palacio que mandó construir Samuel von Brukenthal, gobernador ilustrado que da nombre a la institución. Y de los cuadros expuestos, me fijo de manera especial en tres. Del primero me acordaré días más tarde, pero por el momento reparo en él a causa de los numerosos cortejos nupciales con que nos hemos cruzando antes de coincidir en la Catedral Ortodoxa con un ceremonioso enlace cantado. Se trata de El invitado a una boda sin vestido adecuado, de Vincent Adrianssen, alias Vicenzo el Malo, pintor flamenco del Barroco con años de residencia en París y Roma, que en este caso cambió sus habituales paisajes de batallas y cacerías para ilustrar una parábola de la Biblia, si la memoria no me falla (que me falla). No me surge duda alguna, sin embargo, sobre los otros dos cuadros, cuya visión me hace dar un respingo. ¿Cómo podía imaginar a Ignacio de Loyola y Francisco de Javier colgados, uno al lado del otro, en las nobles paredes del Brukenthal? Y además pintados por Peter Paul Rubens, aunque los cuadros deben corresponder a una serie de retratos apenas diferentes y realizados con el ampuloso estilo del artista flamenco, antiguo alumno jesuita en Amberes.

El resto de la jornada transcurre entre música y cervezas. El Sibiu Meeting Guitar termina con un concierto multitudinario tras la actuación de conocidos músicos rumanos. Carrozón y familiar, el público se lo pasa en grande. Nosotros no tardamos en entrar en ambiente y hasta nos retratamos disfrazados en cartón piedra de Angus Young y Slash, pese a que ninguno de los dos figura en la lista de nuestros 100 guitarristas favoritos. ¿Qué otra payasada se puede hacer mientras suenan en la Piata Mica versiones de temas escuchados trillones de veces, como Knocking on Heaven´s Door o Satisfaction? Finalizada la hermandad guitarrera, y medio recuperado el sentido del rídiculo, bebemos una cerveza y comemos una ración de codillo en la Cibinfest mientras los presentes, también alegremente hermanados, corean en alemán canciones interpretadas por ruidosos conjuntos.

Lento camino hacia la calma

Día de transición en sentido literal. Dejamos casi al mediodía la pensión de la Ciudad Baja en la que hemos dormido dos noches y su dueño, un sajón adusto, por no decir tenebroso, con barba meticulosamente recortada y vestido a todas horas con el mismo conjunto en tonos marrones de pantalón, americana, chaleco y corbata, se venga obligándonos a pagar en efectivo. No lo sabemos aún pero él será una de las dos personas con las que trataremos en Rumanía a las que ponerles algún pero, siquiera por su inquietante modo de vigilarnos. Todas las demás (dueños de pensiones, empleados de hotel, camareros, gasolineros, peatones y montañeros a los que solicitamos información...) nos mostrarán una deferencia no exenta de simpatía, comenzando por el muchacho que, camino de las Muntii Retezat, nos sirve en un restaurante de Hateg. Se llama Mihail y su madre trabaja desde hace doce años en Torrejón de Arzoz.

Antes de parar en Hateg lo hemos hecho en Garboga y Calnic para visitar iglesias fortificadas. La primera está cerrada a cal y canto en un pueblo vacío donde apenas sentimos los pasos apagados de dos hombres que vuelven de algún oficio religioso con cinco silenciosos niños vestidos con el recato propio de credos fundamentalistas, y poco después el traquetreo del carro de una pareja gitana. Al sendero exterior de la fortaleza religiosa de Calnic, resguardada con un soberbio muro ovalado, accedemos por una puerta en medio del estruendo que, también sin un alma en la calle, genera la endiablada música zíngara que sale a todo volumen de una vivienda cercana. Hay letreros que indican un número de teléfono para pedir la llave, pero son casi las tres de la tarde de un domingo, y renunciamos a hacerlo por elemental sentido de la medida. La iglesia, catalogada como Patrimonio de la Humanidad, es impresionante, pero nos conformamos con recorrer su perimetro hasta llegar a un recoleto cementerio en cuya puerta un letrero en alemán lo define inapelablemente como Ort der Ruhe, o sea, lugar de calma.

Calma a raudales, pero vivificadora, experimentamos en las Muntii Retezat. Nos aposentamos en la Cabana Codrin, donde somos los únicos huéspedes, y cuando comienza el atardeder damos un corto paseo montaña arriba hasta la cascada Loiala, rápidamente bautizada como Lolaila. El chiste es pésimo, de acuerdo, pero también una muestra de que el viajero lleva consigo mundos intransferibles, y no sólo eso, sino ahora, con los móviles e Internet, también actualizados al segundo. Durante el desayuno en el único café que parecía abierto en Sibiu, pasadas ya las nueve y media de la mañana, había un tipo con un notable parecido a Javier Pérez Andújar, el personaje del momento en Barcelona y en España por su pregón de la Merced. Al verle recordé la enorme estelada que colgaba de la fachada de una casa en la Comuna Chetani, localidad cercana a Turda. ¿Quién la habría colocado? ¿Un catalán residente en Rumanía? ¿Algún emigrante de vuelta a casa convertido en irredento independentista catalán? ¿Un familiar de Marcela Topor, la esposa rumana de Carles Puigdemont?

De cabaña en cabaña por las Retezat

Tras un amago de desayuno subimos junto a un torrente cuyas aguas proceden de lagos glaciares situados 800 o 1.000 metros encima de la Cabana Codrin, que a su vez está 500 por debajo de la Cabana Gentiana, donde vamos a pasar la noche. Al principio avanzamos entre abetos y luego cerca de impetuosas cascadas entre hayas, pinos, sicomoros y árboles para nosotros desconocidos. A mitad de la ascensión atravesamos un abetal mientras los intermitentes rayos de sol se filtran para iluminar altísimos troncos, rocas graníticas, flores silvestres (incluidas gencianas, por supuesto), setas de varios tipos y un musgo espeso, aunque también deslizante. Por fortuna, las largas y entrelazadas raíces de los abetos forman escalones naturales por los que medio trepamos cuando el sendero se convierte en arroyo. El camino, bien señalizado, lo completamos en las tres horas que anuncian los carteles, pero con reiteradas paradas para admirar el paisaje y tomar fotografías.

Tras apalabrar la pernocta en la Cabana Gentiana con Gicu, el guarda, descansamos media hora y, ya sin mochilas, continuamos hasta el lago Pietrele. La ascensión es otra vez sencilla. Los abetos desaparecen conforme alcanzamos a distinguir una sucesión de cumbres rocosas parcialmente tapadas por la niebla. Poco a poco encontramos espacios abiertos, algunos colonizados por espesos bosquecillos de pino negro con tronco rastrero de metro y medio de altura. El lago es minúsculo y poco profundo, pero tiene lecho de piedras, como su nombre indica. El circo alrededor, que no es desedeñable, incita a pensar en otros más espectaculares que podríamos visitar en días sucesivos de no haber accedido a las Rezetat con pocos leis y nada de comida. ¡Imperdonable torpeza! Y la culpa no es toda del dueño de la pensión de Sibiu...Menos mal que Mirscha, el encargado de la Cabana Codrin, donde no aceptan el pago con tarjeta, se ha apiadado de nosotros hasta el punto de entregarnos, en el momento de salir, algo de pan, salami, queso, mantequilla, tomates y pimientos. Y en lo que nos queda de esos manjares, puesto que ya les hemos dado algo más que un tiento al llegar al refugio, vamos pensando durante el descenso, que realizamos en poco más de una hora y sorprendidos de vislumbrar, muy a lo lejos, pueblos de la llanura iluminados por la luz vespertina.

De vuelta en la Cabana Gentiana, cruzamos impresiones con Gicu y, como no tarda en caer la noche, para las ocho, ya casi a cero grados, ocupamos las literas con gruesas mantas encima. Montañeros sobrevenidos, por no decir ilusorios, nos sentimos fuera de sitio. ¡Qué lentas pasan las horas! ¡Y tan silenciosas! ¡Tan oscuras! Menci concilia pronto el sueño, pero yo no he dormido jamás tan temprano, así que para matar el tiempo recreo mentalmente la jornada senderista en esa parte de los Cárpatos occidentales, mayor reserva natural de Rumanía y Parque Nacional desde 1935, el primero declarado en el país por iniciativa de los dos notables personajes a los que se recuerda en una placa junto al refugio: Emil Racovita (1868-1947) y Alexandru Borza (1887-1971). Del primero, científico multidisciplinar, explorador en el Ártico y fundador de la bioespeleología, no sabía nada hasta que visitamos una exposicíón dedicada e él en la Torre de los Sastres, icono medieval de Cluj. Y sobre el segundo, biólogo y monje greco-católico de también excepcional trayectoria, aunque no tan aventurera, tenía la misma oceánica ignorancia hasta pasear por el Jardín Botánico que fundó el año 1927 en la misma ciudad.

Carretera... y feliz manta a última hora

El madrugón, impepinable tras un duermevela de horas pesadas como mazos, tiene la recompensa de un suntuoso amanecer. También nos permite dar velocidad al día, iniciar el descenso hacia la Cabana Codrin casi a oscuras, sortear luego senderos que la rosada ha convertido en rampas deslizantes, despedirnos agradecidos de Mirscha, cargar las maletas, subir al Polo y partir escopeteados en busca de un cajero automático para conseguir leis con que pagar el desayuno. Hecho todo esto en tiempo récord, a mediodía seguimos con hambre y no tardamos en parar a comer en Petrosani, ciudad de poco más de 40.000 habitantes por la que luego damos una vuelta en un vano intento de palpar el discurrir cotidiano en la actual Rumanía. Hay gente por la calle a la que parece no sobrarle trabajo, ni dinero, ni salud, ni felicidad, pero no me arriesgaría a asegurarlo. ¿Cómo podría hacerlo siendo un simple turista de paso?

Desde Petrosani, tras repetidas equivocaciones de carretera, tomamos dirección este con el único objetivo de acercarnos a Sighisoara. No hay coches y avanzamos entre tupidos abetales, a veces por tramos sin asfaltar. Una vez cruzada la carretera Transalpina, enfilamos por una zona de lagos hacia la estación invernal de Voineasa y desde allí a Brezoi, donde entramos en la vía principal que une Bucarest con Sibiu. Ya está atardeciendo. El tráfico es denso en ambas direcciones. Toca buscar un lugar donde dormir. Justamente lo que hace Menci en el móvil cuando nos para la policía. Una eventualidad que a veces trae consigo malos rollos si circulas por un país extranjero, pero no es el caso. Una joven y educada agente me informa en inglés de que circulaba a mayor velocidad de la permitida y de que, por esta vez (y dada mi condición de turista, según intuyo) no hay sanción, sólo la nota de advertencia que me entrega.

Ya es de noche cuando, de nuevo en la carretera, nos desviamos a Turnu Rusu, primera localidad que nos sale al paso. Las casas son grandes y de una sola altura. No hay nadie en las calles, todas prácticamente a oscuras. Encontrar alojamiento parece un empeño imposible, pero estamos cansados, así que nos obstinamos en recorrer el pueblón una y otra vez, a la búsqueda primero de una pensión, luego de un local abierto y finalmente de un foco de luz, cualquier foco de luz. Cuando ya nos damos por vencidos, saliendo hacia Avrig, vemos una pareja pelando la pava junto a la garita de un hospital o una cárcel. Sin muchas esperanzas, les preguntamos por un sitio donde dormir y ¡¡¡bingo!!! Ella, que viste uniforme, está de servicio, pero el marido o novio sube a su coche, y nos conduce hasta una pensión cuya puerta se abre tras repetidos timbrazos y gritos anunciando nuestra presencia. Puede que los dueños, un matrimonio en torno a los 70 años, estuvieran acostados, pero nos dispensan un inmejorable recibimiento. Tras subir a una acristalada galería repleta de geranios nos muestran la amplia habitación en que dormiremos, se ofrecen a preparar algo de cena (que acaba en festín: omelette de jamón, una estupenda carne empanada, tomates y pepino de su huerta, vino de su cosecha, orujo de su alambique…) y se excusan al avisar de que deberemos salir para las ocho de la mañana porque marchan de excursión. La comunicación es por gestos, pero efectiva. Y también cálida desde el primer momento, cuando la señora, tras advertir que Menci tiene las manos heladas, las coge entre las suyas para frotarlas con delicado entusiasmo. Vaya suerte haber encontrado la Ioana Boarding House, que no sólo es pensión, sino también bodega y pastelería, como comprobamos al día siguiente en el enorme y elocuente cartel de bienvenida que cuelga en la fachada.

Hayas, gitanillas e iglesias fortificadas

Las Muntii Fagaras, en cuyas estribaciones noroccidentales estamos, incitan a calzar de nuevo las botas de andar, y eso hacemos cerca de Turnu Rusu tras parar en el primer monasterio ortodoxo del centenar que iremos encontrando durante los siguientes días. Otra vez subimos y bajamos una montaña en alrededor de tres horas, pero ahora atravesando un hayedo entreverado de abedules, abetos y sicomoros. Como el suelo es de pizarra, el arroyo que dejamos a un lado parece sucio. Hay árboles cortados o caídos en medio del camino. La pendiente resulta dura en largos trechos. Y como en ciertas zonas de las Retezat se echa a faltar una eficaz custodia forestal. Todo cierto, sí. Pero nada de eso importa al comprobar el efecto de los rayos de luz del primer otoño entre las hayas.

El trayecto hasta Sighisoara regala más buenos momentos. Los campos parecen feraces. Las casas son lucidas. Y plazas, parques y ventanas de casi todos los pueblos están a rebosar de gitanillas rojas. Ni idea del nombre local de esos geranios pequeños y resistentes, pero resulta curioso verlos engalanando profusamente un territorio donde llevan siglos asentadas las comunidades que, con el marbete despectivo de “gitanos rumanos”, concitan un manifiesto rechazo en la Unión Europea. Los roms parecen, además, mayoría donde hay iglesias evangélicas fortificadas. La razón es que ocupan las viviendas de los sajones obligados a establecerse en Alemania, siglos después de que sus ancestros hicieran el viaje en sentido contrario, tras la derrota de Hitler y la presión a que fueron sometidos (los que quedaban) en la época del conducator Ceaucescu. Quien, por cierto, hizo pagar a la RFA 8.000 marcos por cada permiso de emigración a principios de la década de 1980. Una pasta gansa. El abominable tráfico de personas rinde desde antiguo cuantiosos beneficios.

La herencia sajona luce de manera especial en Cârta. La delicada fachada, la imponente torre y las ruinas del claustro gótico (con elementos románicos) del que fue monasterio cisterciense componen un atractivo conjunto arquitectónico. También es notable la nave de la iglesia luterana construida más tarde, y aún abierta al culto, a la que se accede entre tumbas de soldados alemanes fallecidos cerca durante la Primera Guerra Mundial. Ese cementerio militar parece reivindicar la hermandad alemana sin fronteras ni constricción temporal que propicia el dislate cincelado en uno de sus muros. Se trata de un Roland en relieve, el Roldán de Roncesvalles y el cantar, pero presentado no sólo como héroe germano, que hasta puede tener un pase, sino también como símbolo de la lucha por “la libertad y la justicia” en una innominada guerra del siglo VIII en España. Después de tan descacharrante apropiación histórica seguimos viaje, pero decididos a no leer un panel explicativo más mientras visitamos las iglesias fortificadas de Cincşor, Cincu, Ruja, Netus, Bradeni y Apold. Ya en Sighisoara, damos un perezoso paseo y cenamos en un restaurante-pizzería llamado La Perla. Tal cual.

De ciudad en ciudad rumbo al noreste

Por primera vez encontramos manadas de turistas, incluida una de octogenarias japonesas (mayoritarias en un grupo mixto) que recorre la ciudadela de Sighisoara, la única habitada en su totalidad de Europa. En la misma plaza donde bebíamos la tarde anterior unas jarras de cerveza en venturosa soledad hay ahora enjambres de gente. Hemos tardado en levantarnos, desayunar y ponernos en marcha, así que para cuando vamos a la ciudad alta ya es casi mediodía. Esa tardanza nos brinda una actuación sin duda espontánea pero que ni pintada para contraponer la viveza e inventiva de la chavalería local al parsimonioso turisteo de los provectos y acaudalados nipones. Desde la Torre del Reloj observamos a dos niños de unos ocho años que, tras salir de la escuela, chocan las barrigotas que se han feriado con el sencillo procedimiento de colocar sus abultadas mochilas en el pecho. Por momentos parecen protagonizar un duelo de canguros enanos y en otros, una torpe danza de carnaval, como si fueran sobrinos de Ziripot a medio disfrazarse. Sus movimientos, realzados por la perspectiva cenital del juego, atrapan mi atención. Para cuando quiero tomar una foto, los críos ya se ayudan a colocar las mochilas a la espalda.

La Torre del Reloj es la más espectacular de las nueve que se conservan de las 14 que defendían Sighisoara, pero el resto, todas con nombres de gremios, también tienen su encanto, como comprobamos en un pausado recorrido por el antiguo cerco. Lo mismo cabe decir de la escalera cubierta de madera, construida en 1.625, que lleva a la colina donde se halla la iglesia gótica de San Nicolás, en cuya verja se anuncia una exposición de Durero, que era de origen húngaro, en la asimismo gótica Biserica Monastirii, pegada a la Torre del Reloj. En las calles, las torres, las iglesias y la escalera de madera se escucha una considerable variedad de idiomas y entre ellos, novedad en el viaje, español, lengua en que nos atienden dos chicas jóvenes, una en la Oficina de Turismo y otra en la tienda donde compramos camisetas. Ambas se desenvuelven en un solvente castellano aprendido, según cuentan, de niñas viendo telenovelas. Algo habíamos leído al respecto, pero extraña, y divierte, oir decir a la joven dependiente que ahorita nos trae el cambio.

De camino a las Muntii Calimani, paramos en Tîrgu Mures, la Marosvásárhely de los fastuosos saraos de la Trilogía Transilvana y a la vez la ciudad real de la Biblioteca Teleki, fundada en 1802 y en la que se guarda una primera edición de la citada obra. Aparentemente próspera y ajetreada, tiene un tamaño similar a Sibiu o Sighisoara, unos 150.000 habitantes, pero con la particularidad de que la mitad son del mismo origen que Miklós Bánffy y cuentan con medios de comunicación e instituciones culturales que promueven la lengua magiar. Cuando llegamos a primera hora de la tarde aparcamos precisamente frente al Palacio de Cultura, construido a finales del siglo XIX según el estilo Secesión, como vino a ser denominado el modernismo en el Imperio Austrohúngaro. De la aristocrática tropa retratada por Bánffy ya no queda más rastro que sus palacetes, no todos bien conservados, pero aún impresionantes, como los del Bulevardul Trandafirilor, en cuyo centro se alza la Catedral ortodoxa con similar compañía, y disposición perpendicular, que la de Cluj: Avram Iancu, un soldado con casco y metralleta y una gran bandera rumana. Por los alrededores desfila una muchachada ensimismada, ellos con tupé y ellas con pelo largo, como en toda Europa. Y además una pareja de gitanas de media edad con faldas, blusas y pañoletas de vivos colores y, contrariamente a cuantas hemos visto con anterioridad, relucientes y caras. Por cómo visten, andan y miran alrededor diríase que se trata de princesas zíngaras (o quién sabe si roms del común camino de la grabación de un reality televisivo estilo “Mi gran boda gitana”). Ellas son las últimas personas en que reparamos antes de regresar al Polo con el propósito de llegar lo más lejos posible en dirección noreste. Y eso hacemos, circulando despacio entre cursos de agua y montañas, hasta un hostal de carretera en Farcasa, casi 200 kilómetros después. El establecimiento, que se llama Orizont, singular evocación en valles tan cerrados, exhibe a modo de reclamo una motocicleta checa Jawa de la década de los 60 en una especie de monolito frente a la entrada.

De paso por la Moldavia rumana

Buen comienzo de la jornada y paulatino desinfle, pese a la belleza del entorno. La tradición rural, ya notoria en Farcasa, se acentúa conforme avanzamos hacia el norte. Los cultivos, almiares y riegos reproducen técnicas ancestrales. Circulan tantos carros tirados por caballos y mulos como vehículos a motor. Hay edificaciones con otros materiales, pero predominan las casas, pajares e iglesias de madera (algunas repujadas). La envejecida población viste como sus bisabuelos y se cubre con los mismos sombreros masculinos de ala corta y las mismas pañoletas femeninas anudadas en el mentón. El panorama apenas cambia cuando nos desvíamos unos kilómetros para visitar el monasterio de la Santa Croce situado en lo alto de una montaña. El complejo es enorme, y en su mayor parte de construcción moderna, como las más grandes de las iglesias que vamos encontrando, incluida una que refulge dorada en un valle abierto cerca la fonda-restaurante Casa Carmen. Estamos en la Moldavia rumana porque pretendíamos llegar hasta la bucólica comarca de Tara Dornelor, situada al norte de esa región, pero desistimos por falta de tiempo. En poco más de 24 horas nos esperan en Breb, localidad de Maramures unos 250 km al oeste.

En Vatra Dornei, pequeña ciudad con un desangelado mercado al aire libre cerca de la estación de tren, compramos dos sandwiches para un posterior almuerzo al borde del Bistrita. Este río, que nace en Moldavia y vierte sus aguas al Siret, afluente del Danubio, es el primero que se hace presente en el viaje, puesto que antes sólo hemos tenido vislumbres del Sebes, el Mures y el Arges. No tiene gran caudal, pero sí puentes peatonales en muchos puntos de su curso, que transcurre paralelo a la carretera. En ocasiones detenemos el coche sólo para cruzarlos. Si cualquier viaje supone una suspensión temporal, además de un salto (o brinco) espacial, el de Rumanía destaca por los reiterados parentésis y pasos intermedios: estos que damos en los puentes colgantes tensados con sirgas sobre el Bistrita, los primeros sobre los troncos que salvaban torrentes en las Muntii Retezat, los innumerables por la red de túneles en la salina de Turda, los que nos llevaron arriba y abajo por la escalera cubierta de madera de Sighisoara...

La tarde se nos va sin que ocurra nada reseñable, pero con susto. Mientras bajamos un largo puerto tras el paso de Prislop, que divide las regiones de Bucavina y Maramures, se enciende la alarma del freno. Paramos, consultamos el manual de instrucciones y, obligados a continuar porque no hay nada ni nadie a la vista, volvemos al Polo y, oh milagro, la luz desparece. Como la carretera es muy bacheada y descendemos en picado, puede que el mecanismo del freno haya sentido una repentina fatiga, así que continuamos sin problemas hasta que, medio centenar de kilómetros más adelante, paramos a dormir en Borsa, una vacía estación invernal. En el hotel, no precisamente repleto, nos dan una habitación oscura, ruidosa y sin vistas. Digno colofón a uno de esos días anodinos que siempre acaba habiendo cuando viajas a salto de mata. De esos en que sólo te acuestas contento por la sensación de haberte librado de algo...

La buena vida campestre

El cielo plomizo de primeras horas desaparece conforme avanza la mañana mientras vamos al oeste dejando a la derecha las Muntii Maramuresului. Como en los días previos, sólo abandonamos la carretera para visitar monasterios e iglesias, algunas de imponente arquitectura en madera. El primero de los dos cenobios tiene diferentes templos y capillas con iconostasios, cúpulas y paredes repletos de frescos, además de algunos relieves de fina orfebrería en plata y oro. El segundo, más apartado, menos ostentoso y aún en obras, sólo está ocupado por dos monjes ortodoxos. Con uno, menos reservado de lo habitual, pegamos la hebra y, tras un encendido cántico a la conexión entre todos los seres vivos, nos recalca la religiosidad de los rumanos y el soporte de las diferentes iglesias a la oposición clandestina contra Ceaucescu. Poco después de esta conversación nos detenemos en Sighetu Marmatiei, ciudad separada de Ucrania sólo por el río Tisa (Tisza, en húngaro), donde precisamente hubo una tenebrosa cárcel de la Securitate convertida ahora en museo de las víctimas del comunismo. Otro memorial importante es el dedicado a la deportación a campos de exterminio en 1944 de la comunidad judía, que llegó a representar a principios del siglo XX una tercera parte de los 21.000 habitantes de la ciudad. A ella pertenecía, desde su nacimiento en 1928, el escritor y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de Auschwitz y Buchenwald y autor de la Trilogía de la noche, obra de referencia sobre la Shoah.

La parada en Sighetu Marmatiei obedece a un último intento de adquirir algún regalo para nuestros anfitriones en Breb, una pareja con la que hicimos amistad durante los años en que residieron, trabajando duro, en el Maestrazgo castellonense. Concertamos la visita con tiempo, pero no la concretamos, vía telefónica y aceptando su insistente ofrecimiento de alojarnos, hasta dos días antes. Desde ese momento hemos buscado algún obsequio en el nada alentador comercio de las ciudades que íbamos encontrando. La empresa, harto complicada, ha resultado un fracaso, así que entramos en una floristería para llegar a Breb al menos con un detalle para Elena y otro para Adriana, su hija de 14 años. La dependienta, una amable mujer madura, se dirige a nosotros enseguida en buen castellano con cerrado acento maño. Ha vivido largo tiempo en Zaragoza y aún pasa los inviernos acompañando a una señora mayor que, según cuenta, más que una patrona es una amiga. Siguiendo sus recomendaciones, compramos dos plantas vistosas, pero desconocidas incluso para Menci, que es la experta en la materia. Y con semejante regalo nos presentamos a primeras horas de la tarde en casa de Georghe (a quien siempre llamamos Jordi), Elena y Adriana.

La llegada a Breb, cuyo extenso caserío se extiende al fondo de un valle verde entre cientos de almiares, supera las expectativas que sobre su belleza y singularidad habíamos manejado tras verlo encomiado en internet como lugar idílico y, ojo al parche, sede elegida por el príncipe Carlos de Inglaterra para una de sus casa-fundación dedicadas a salvaguardar entornos y culturas rurales. Y sí, todo eso es muy cierto, aunque conviene matizar que en buena medida su actual prosperidad se debe a la emigración de muchos de sus habitantes a Italia, España y Portugal, además de los beneficios derivados de un incipiente ecoturismo compatible con las absorbentes labores agrícolas y ganaderas. Incluso la granja de nuestros amigos, que nos reciben de la manera más hospitalaria imaginable, está en obras para convertirse en casa rural. El propio Jordi las realiza tras haber aprendido el oficio de albañil en España, pero, por supuesto, sin abandonar el cuidado, compartido con Elena, que reclaman sus dos vacas (y los terneros), la pareja de cerdos (y sus gorrines), las gallinas (y sus huevos), el cuidado de manzanos y ciruelos (y la palinca que elaboran para venderla)...De los quehaceres cotidianos, del clima, de su emigración, de Breb, de Rumanía, de sus familias, de Ana (la madre de Elena, que vive con ellos), de los estudios de Adriana (que llegó a Cervera del Maestre con tres años y se fue con nueve), de los mutuos conocidos y de la boda a la que asistiremos al día siguiente, hablamos mientras recorremos la granja y vamos sintiéndonos crecientemente impresionados por la esforzada, serena y feliz existencia que llevan tras el paréntesis en España, del que guardan buenos recuerdos, expresados, como todo lo demás, en un perfecto castellano con giros y palabras tomadas del valenciano. Por la noche, ya acostados, no podemos menos que reconocer nuestra ridícula irrupción en un hogar tan austero y productivo con un par de plantitas pitiminís. Casi hubiera sido preferible comprar unos chuletones en la camioneta parada al borde del camino de la marca, firma o propietario con nombre similar a mi apellido, Abator.

¡Qué boda la de aquel día!

Jornada larga e intensa que comienza, para variar, con una visita al monasterio de Barsana, distante apenas una decena de kilómetros de Breb. Al salir del pueblo subimos al coche a Onisim, un pícaro viejo que carga en ambos brazos cestas trenzadas por él mismo para venderlas en la entrada del santuario, donde varias mujeres de edad exponen similares artesanías. El número, las dimensiones, la arquitectura y la diversidad de edificios de Barsana casi apabulla y, pese a ciertas moderneces, merece haber sido catalogado, junto a otros siete monasterios de Maramures, Patrimonio de la Humanidad. En una de las iglesias, de alta y puntiaguda estructura en madera similar al resto, pero con la parte baja expédita, un sacerdote celebra misa para varias decenas de feligreses acompañado de un quinteto de monjas cantoras, rigurosamente cubiertas de negro. De vuelta a Breb, con intención de ver el campanario en madera más antiguo de Rumanía, aparcamos al borde de la carretera para tirar unas fotos y acabamos hablando con un pastor todavía joven que podría pasar por nacido en Murcia, donde, según explica, trabajó 14 años (escuchar español en Rumanía no resulta sorprendente, pero sí tanta diversidad de acentos, tan marcados y tanto tiempo conservados).

Ya en Breb percibimos al pasar frente a una casa, como todas las demás con alto portalón, varias dependencias, amplio patio y abundantes árboles frutales, el trajín que, junto a los adornos florales, anuncia una boda. Nos lo suponemos y ocurre que en breve volvemos allí con Jordi, Elena y Adriana. Se trata del domicilio del novio, en cuyo interior hacia el mediodía se inicia, con un sobrio ritual, la larga celebración de unos esponsales que continúan con el vistoso cortejo hasta la casa de la novia en Sat Sugatat, la aún más colorida y numerosa comitiva que a partir de entonces acompaña a los contrayentes hasta la iglesia ortodoxa de esa cercana localidad, la boda religiosa propiamente dicha y un banquete con 450 invitados que dura desde media tarde hasta la madrugada. Como nuestros anfitriones no son ortodoxos, durante el oficio visitamos una cascada en el pueblo de Mara frente a la cual hay un exitoso hotel-restaurante, el Pastravaria Alex, en cuya construcción trabajó un año atrás Jordi. Se trata sólo de un inciso en medio de una jornada que transcurre como una suerte de epifanía rural, con la boda como ejemplo de integración, y hasta rentabilización, de señas de identidad ancestrales.Solemnes, coloridas, musicales y con una ya obvia tendencia a servir de gancho turístico, las bodas representan todo un acontecimiento no sólo en Breb, sino también en pueblos próximos. Frente a la casa de Mihai, el novio, somos media docena los turistas que no dejamos de tomar fotos, y casi dos horas después, ante la de Andrea, la novia, se nos suman doce o quince estadounidenses que, seguro no por casualidad, han descendido de un minubús en la carretera para unirse al cortejo. Nosotros somos los únicos que asistimos también al banquete, ya que Jordi es pariente del novio, y eso acaba poniéndonos en evidencia. En las horas previas Menci se ha mimetizado con el paisanaje luciendo, animada por Elena, blusón blanco típico con cenefas, volantes y puntillas, falda floreada de colores rosa, azul y negro, medias oscuras y gargantilla a juego con la falda, vestimenta propia de una mujer de edad o al menos casada. Por mi parte, sin retoque indumentario alguno, he pasado relativamente desapercibido entre los vecinos que al borde de calles, caminos y carreteras observaban la comitiva nupcial. Toda la atención recaía en los contrayentes, los dos jóvenes del sexo opuesto que llevaban ambos del brazo, los cuatro jinetes que abrían el desfile sobre caballos espectacularmente enjaezados con cintas multicolores y la cohorte de invitados, ellos portando en la mano una jícara de cristal con palinca y ellas entrelazadas formando filas compactas.

En el banquete, celebrado en el restaurante Perla Cosaului del pueblo de Feresti, la cosa cambia. Hay tantos trajes y vestidos modernos como tradicionales. Únicamente Menci y yo llevamos camiseta y vaqueros, así que inevitablemente me viene a la memoria El invitado a una boda sin vestido adecuado del Museo Brukenthal en Sibiu. Nuestro desaliño resalta, además, en comparación con el elegante atuendo tradicional de muchos invitados. El de los hombres se compone de camisola blanca de lino y faldón con encajes, pantalón negro de pitillo, ancho cinturón de cuero, chaleco con borlas y pedrerías y el sombrero de paja cónico característico de Maramures, llamado clop. En el de las mujeres sorprende la combinación, sobre todo entre las jóvenes, de elementos en principio antitéticos: blusa típica también blanca y con chorreras, falda corta estampada en tonos rojos, verdes y magentas, zapatos de tacón alto y la pañoleta coquetamente colocada en la cabeza y anudada en el mentón. De todos modos, la mezcla de vestimentas es sólo una peculiaridad del ágape. Otras, tanto o más reseñables, tienen que ver con las continúas interrupciones entre plato y plato para bailar en corro y de la mano, la contención corporal (y facial) de los danzarines (salvo en el trepidante baile en pareja que se conoce como invartita), el contraste entre el comportamiento sereno (por no decir circunspecto) de la concurrencia con el frenético ritmo de las canciones de boda tradicionales, la aparente sobriedad de los invitados pese a su fama de grandes bebedores, la ausencia de vítores a los nuevos esposos, chanzas y gritos de júbilo, los movimientos de cantantes y músicos entre las mesas, la discreta entrega al novio del regalo en metálico y el presente con botellitas de palinca y dulces con que corresponde la novia, la aparatosa grúa del equipo que graba en video el banquete...No puedo contar mucho más. Incluso lo que he escrito sólo se refiere a la primera parte de la celebración en un espacioso local. Jordi, Elena, Adriana, Menci y yo somos los primeros en irnos poco después de medianoche. Vete a saber cómo y cuándo terminó la fiesta. Igual hasta hubo recitado de epitalamios. O/y se grabó un lipdub.

De vuelta a Cluj con presente incluido

El canto del gallo nos despierta y salimos poco después de casa con intención de ascender a la cercana y espectacular Creasta Cocosului, o sea, cresta del gallo. El cielo amenaza una lluvia que no tarda en caer, primero de forma suave y luego tan impetuosa que nos obliga a dar vuelta. Para entonces hemos andado un par de horas, primero junto a manzanos y almiares, luego en torno al pequeño lago Morareni (habitat único en Rumanía por su peculiar flora, incluidas plantas carnívoras) y finalmente entre bosques de hayas, robles, abetos, alisos negros y grises... Además, hemos recolectado moras, otros frutos silvestres y, siguiendo las expertas instrucciones de Jordi, dos docenas y media de hermosísimos hongos. Tan suculento botín viene a resultar, aunque no era en absoluto necesaria, una palpable demostración de la sabiduría ancestral de la que son depositarios nuestros amigos. Durante todo el camino salen a colación conocimientos prácticos y quehaceres cotidianos que les transmitieron en la niñez padres y abuelos, algo ahora inaudito en la mayor parte de la geografía europea. Son las suyas lecciones de vida y de respeto por la naturaleza que sin duda compartirán con los futuros huéspedes de las siete habitaciones con baño que preven tener preparadas en el piso superior de su casa en la primavera de 2018.

No alcanzamos la Creasta Cocosului, pero la excursión da de sí, incluida la culada que me pego durante el descenso al resbalar en una trocha ya fuertemente embarrada. Para cuando regresamos apenas tenemos tiempo de otra cosa que ducharnos, cambiarnos de ropa y comer la sabrosa crema preparada por Elena con los boletus recién cogidos. Nos toca volver a la carretera. Queremos llegar a buena hora a Cluj, distante algo más de 200 kilómetros, y deberemos circular con precaución porque ha arreciado la lluvia. Acaban las 48 intensas y felices horas pasadas en Breb. Ha sido un privilegio contar con unos anfitriones como Jordi y Elena, comprobar que su hija adolescente sigue siendo tan responsable y lista como cuando era niña, conocer a Ana e...incluso haber triscado por el monte junto a Bruno, el impresionante pastor de Bucovina que no paraba de ladrar al principio de nuestra estancia en territorio bajo su control. Elena nos despide, además, a la vieja usanza campesina: entregando a Menci durante el abrazo de despedida un presente con chorizo, pan, dulces, manzanas y palinca. Y todo, absolutamente todo, de casa.

El viaje a Cluj nos lleva poco más de tres horas y media pese a la lluvia en la primera media parte del trayecto y las vueltas y revueltas por el vacío centro de Baia Mare tras perdernos en la carretera de circunvalación. Nos alojamos en un hotel distinto del Beyfin, ya que en este no había habitaciones libres cuando pretendimos reservar. El Melody Central, más económico, tiene una inmejorable ubicación, ya que está en una esquina de la plaza Unirii y pegado al palacio Bánffy, pero apenas conserva nada del estilo romántico con que abrió sus puertas en el siglo XIX y al que se alude en una página de internet especializada en hoteles. Se acerca más a su realidad el “decadente encanto” mencionado por un cliente, satisfecho pese a que no dispone de ascensores para acceder a los dos pisos con habitaciones. La nuestra da al Bulevardul 21 de Decembrie 1989, fecha del abucheo a Ceaucescu cuando se dirigía a los manifestantes desde la sede del Partido Comunista en Bucarest. En frente vemos la austera fachada de una iglesia evangélica en la que figura la inscripción PIETATI, así, con mayúsculas. Y con esa imagen nos acostamos tras haberle dado un tiento al companaje de Elena, en principio destinado al viaje en tren del día siguiente.

Tumbas y libros antes de subir al tren

El templo evangélico estaría, y puede que aún lo esté, destinado a cobijar o promover la piedad, pero eso no ha impedido el inclemente comportamiento de los currelas que, a dos metros de su puerta y provistos de toda clase de maquinaria ruidosa, han colocado una farola hasta altas horas de la madrugada. Esa circunstancia retrasa nuestro despertar, el desayuno y la devolución del Polo cerca del aeropuerto. De nuevo en el centro, damos un tranquilo paseo por el cementerio de Hazsongard, que se extiende por una colina casi en paralelo al Jardín Botánico. Se trata, según ciertas fuentes, del primero público en Europa y aparte de su variada arquitectura mortuoria, tiene el interés añadido de tratar de identificar el origen étnico de sus moradores (húngaros, rumanos, sajones, judíos, armenios...) e incluso, en el caso de los primeros, su religión (católica, evangélica, luterana, greco-católica...) o posible pertenencia a la minoría Szekely, los sículos aposentados en tierras rumanas desde el siglo VIII. Y también incita a comparar los mausoleos de la nobleza transilvana (Bánffy, Teleki, Bethlen, Apor, Kendeffy...) con los panteones y estatuas de prohombes como el polímata Samuel Brassai o el científico Emil Racovita.

Tras la ronda por Hazsongard, nombre húngaro del ahora oficialmente llamado Cementerio Central, recorremos la carpa de la Feria del Libro de Transilvania en plena plaza Unirii. Todavía hay puestos a medio montar, pero compramos media docena de discos de música popular rumana y un libro en inglés sobre canciones de amor interpretadas por mujeres de Breb. Al salir nos damos de bruces con una alegre columna de estudiantes que enarbolan libros tras una pancarta. Les acompañan media docena de personas mayores y un grupo de jóvenes con disfraces medievales, algunos con zancos. Acto seguido dos hombres y una mujer, cuyo rostro me resulta vagamente conocido, suben a un estrado y acierto a entender, en la presentación del acto, que ella es Ana Blandiana y que la feria le rinde homenaje. La escritora, tras el encomio que el tercer personaje realiza de su obra y de su compromiso frente a Ceaucescu, dirige unas cortas palabras de agradecimiento y luego, muy cerca de donde me encuentro, atiende a los medios de comunicación y firma autógrafos. Yo la contemplo sin acabar de atreverme a decirle que he leído uno de sus libros (ver reseña de Proyectos del pasado en la sección Literatura de esta web) y que me interesó mucho. Finalmente, lo hago, pero para entonces, cansada de atender tantos compromisos, tiene la boca seca y da muestras de evidente incomodidad, así que apenas balbuceo una explicación en inglés a la que ella presta atención a medias, reclamada por gente de la organización. No sé, igual debo hacérmelo mirar. Jamás hubiera tenido una reacción semejante unos años atrás. Soy consciente del riesgo que entraña tratar, siquiera de la manera más leve, a escritores cuya obra aprecias. Pero, bueno, en este caso lo hago y además me quedo con las ganas de comentar a la Blandiana que el viaje me ha permitido comprender mejor el elemento religioso y sobrenatural que impregna sus relatos. Ha sido una feliz coincidencia encontrarla en Cluj. Está bien que no todo sea Bánffy. Ahora le toca el turno a ella, y de haber programado el viaje a Budapest en coche, seguro que pararíamos en Berettyóújfalu para comprobar qué queda del pueblo rememorado por György Konrád en sus novelas y memorias. No me las voy a dar de conocedor de la literatura centroeuropea, pero si hemos vuelto aquí tanto tiempo después es en parte gracias a ellos. Ciertas lecturas incitan a viajar no sólo con la imaginación.

A primeras horas de la tarde hay bastante gente en la estación de Cluj, aunque poca si se compara con los tiempos en que circulaban los desvencijados y pintarrejeados convoyes, algunos de dos pisos, ahora arrumbados en vias muertas. Nuestro tren, procedente de Bucarest, llega con casi dos horas de retraso y un reducido pasaje que va menguando conforme, pasada la frontera, avanzamos por la puszta, la llanura húngara. A mitad del recorrido es ya lo más parecido a un tren fantasma con ocho o diez vagones ocupados, en los tramos con más viajeros, por tres o cuatro docenas de personas. Nuestros asientos están situados cerca del vagón restaurante, en el que se aburre como una ostra una joven y rubia camarera que, por no sé que extraña conexión, me recuerda al botones interpretado por Steve Buscemi en Barton Fink, la película de los Cohen. Sólo vemos pasar hacia allí un cliente en las nueve horas que acaba durando el viaje, idéntico tiempo que tarda el protagonista de la Trilogía Transilvana, Bálint Abady, en realizar el mismo trayecto en coche cama durante la primera década del siglo XX. Y eso que no se detiene apenas en la frontera, aunque nos piden la documentación tres veces en 30 kilómetros, la primera antes de cruzarla y dos después. Uno de los policías húngaros examina el altillo cerrado que hay encima del excusado entre nuestro vagón y el del restaurante, sin duda a la búsqueda de inmigrantes ilegales. Está vacío. Más vacío incluso que nuestro tren: cuando llega a medianoche sólo nos apeamos una quincena de viajeros en la estación Keleti.

Poderío a orillas del Danubio

No es el Gran Hotel Budapest ni cuenta con un conserje tan extraordinario como el que interpreta Ralph Fiennes en la disparatada película de ese título. Quien busque lujos o aventuras, que se olvide del Golden Park. Nuesto hotel sólo tiene de rumboso el nombre, pero está pegado a la estación y parada del metro Keleti, así que en quince minutos se llega al centro. Lo comprobamos durante una primera mañana, fría y con fuerte viento, dedicada a deambular sin otro propósito que tomar el pulso a “la ciudad más hermosa del Danubio”, según Claudio Magris. En su libro sobre el gran río, merecedor de siempre gratificantes relecturas, el germanista italiano destaca su “sabia autopuesta en escena, como Viena, pero con una robusta sustancia y una vitalidad desconocidas en la rival austríaca. Budapest da la sensación física de capital, con un señorío y un autoridad de ciudad protagonista de la historia.”

Sí, eso percibimos en 1974, doce años antes de la publicación original de El Danubio, cuando nos chocó encontrar notables edificios sensiblemente dañados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora relucen como casi todo el centro de un destino en el que los turistas, a menudo sin pretenderlo, rastrean a pie o desde los cruceros que surcan el río los signos de semejante poderío en los castillos y bastiones de Buda y los palacios y avenidas de Pest, núcleos iniciales de la luego co-capital del Imperio Austrohúngaro. Nosotros, temerosos de un prematuro empacho, nos limitamos a recorrer la zona en torno al neogótico Parlamento Nacional, tomar una tentempié en el suntuario New York Café (donde pasaban horas Alexander Korda, Michel Curtiz y otros jóvenes que triunfarían enseguida como cineastas en Londres y Hollywood) y, después de la comida, caminar kilómetros arriba y abajo por la orilla izquierda del Danubio soportando un ruidoso tráfico.

Nos cuesta encontrar el restaurante que buscamos, pero al final lo conseguimos gracias a la ayuda de una eramus finesa, más amigable de lo que en una primera impresión, luego no del todo confirmada pero tampoco enmendada, parecen los habitantes de la capital húngara, más bien ríspidos y de mentón erguido. De todos modos, el local nos lo ha recomendado desde México una budapestina con ancestros transilvanos, Edit Antal, investigadora de la UNAM y amiga de un amigo. Gracias a ella fuimos a tiro fijo hasta la Cabana Gentiana en las Muntii Retezat y ahora nos sentamos en el Fülemüle, nombre que significa “ruiseñor” en la lengua magiar. El día pide platos calientes en un restaurante pequeño como éste, especializado en las cocinas tradicionales judía y húngara. Las bolas de matzah, el muslo crujiente de pato y el pastel Gundel amortiguan el choque que supone pasar del plácido Breb al bullicioso Budapest en día y medio.

La ciudad de las estatuas

La lluvia intermitente obliga a cambiar sobre la marcha los planes esbozados en el hotel. Nada más salir de la estación Ferenc Deak, donde se cruzan tres de las cuatro líneas del metro, nos topamos, frente al curioso palacio Anker, con una muestra al aire libre sobre la Revolución de 1956 y otra que enfatiza el vínculo entre las resistencias anticomunistas de Hungría y Polonia. Luego caminamos hasta la catedral de San Esteban y desde el mirador que rodea su cúpula oteamos la otra parte del río con el Castillo de Buda en primer término. Vamos hacia allí por el puente de las Cadenas, pero el mal tiempo nos echa para atrás. Fracasado el intento de seguir un itinerario preestablecido, volvemos a nuestra querencia: trotar a la que salta. Y así acabamos tomando una pizza en la Váci Utca, arteria peatonal del corazón urbano. Alrededor, hoteles de muchas estrellas, lujosas joyerías, tiendas de todas las grandes marcas...lo habitual en el centro las grandes ciudades europeas.

Tras el almuerzo nos damos de bruces al final de la Vàci Utca con el Mercado Central, mezcla de la Boquería y los Encantes barceloneses con dimensiones de bazar oriental. Mientras recorremos despacio los restaurantes y puestos no podemos menos que lamentarnos por la ocasión perdida. Más tarde, pateando el barrio de Ferencvaros, aparece el arco iris detrás de una estatua de Calvino (rebautizado Janos), fenómeno celeste que el severo reformador rechazaría de pleno caso de conocer en qué bandera se ha convertido. De todos modos, se agradece la ligereza escultórica de ese Calvino frente a la pomposidad ecuestre de los monumentos al príncipe Ferenc Rakoczi II y al conde Gyula Andraszy, la sobrecarga romántica de los que honran a los poetas nacionales Mihály Vörösmarty y Sandor Petófi y el colosalismo que remarca la talla como estadistas de Lajos Kossuth e Itsván Tisza, figuras fundamentales en la historia moderna de Hungría. Durante la época comunista, los ocho personajes que, también de impoluto blanco, acompañan a Kossuth, otorgándole una simbólica dimensión de Cristo patrio, fueron sustituidos por soldados, milicianos, trabajadores y el poeta Petófi. Y así quedó el conjunto escultórico hasta que en 2012 el gobierno de Víktor Orban recuperó a bombo y platillo la composición original. Quién sabe, por tanto, qué pasará en el futuro con el bronce dedicado a Ronald Reagan (también es reciente el que recuerda al inspector Colombo, por si esto indica algo). Sólo una cosa parece segura: Budapest seguirá erigiendo todo tipo de esculturas y en bastantes casos con la trampa nacionalista que impulsó el Memorial a las Víctimas de la Ocupación Alemana en 2014.

La historia se reescribe de continuo, y no sólo en el este de Europa, pero los húngaros tendrían muchas posibilidades de ganar un concurso mundial de la especialidad. Lo han demostrado no sólo al sostener que en su país hubo Ocupación, así, con mayúsculas, sino al representarla, sin reparo, como una agresiva águila nazi atacando un arcángel magiar. Entre los más de un millón de volúmenes de la Biblioteca Metropolitana Ervin Szabó, donde entramos a husmear y tomar un café, debe haber miles de títulos sobre lo que hicieron y dejaron de hacer el mariscal Horthy, los Cruces Flechadas y el resto de colaboracionistas (incluido, sí, Miklós Bánffy). Quien quiera puede enterarse. Los libros contienen los relatos e interpretaciones precisos para interpretar un pasado que el poder de turno siempre proyecta como foto fija. En eso pienso mientras, tras echar un vistazo al hall modernista del Museo de las Artes Aplicadas, recorremos ya de noche el parque temático en que se ha convertido la avenida Andrássy. Primero, bajo tierra, en un vagón de la línea 1 del metro, conservada como cuando en 1896 se convirtió en el segundo suburbano del mundo. Y luego, avanzando entre portales rematados con elegantes cariátides e imponentes atlantes hasta un iluminado Palacio de la Ópera en el que se representa Skezély Fonó, de Zoltán Kodály, basada en los cantos y bailes tradicionales de Transilvania.

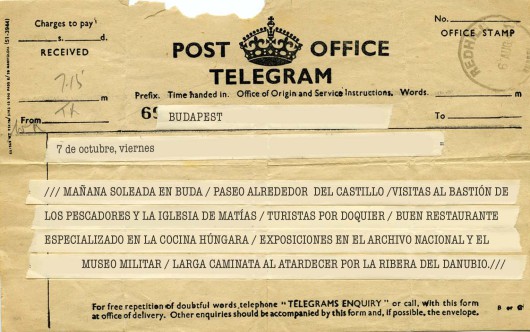

Turistas de la mañana a la noche

Mañana soleada con intervalos de nubes. Subimos a la colina de Buda, previa cola, en un vetusto teleférico. Apenas han dado las diez y ya pululan por el castillo cientos de turistas. Seguro que su interior tiene interés (acoge la Galería Nacional Húngara, el Museo de Historia de Budapest y la Biblioteca Scéchenyi), pero da mandra no ya visitarlo, sino la sola idea de otra larga espera para conseguir la entrada. Nos conformamos con recorrer, tranquila y gratuitamente, los patios, ciudadelas, murallas, túneles y torreones que lo circundan. Luego, por tonto imperativo turístico, nos acercamos hasta los también atestados Bastión de los Pescadores e iglesia de Matías. El gentío casi asusta. Aturullan las voces, muchas en alto y bastantes españolas, no precisamente las menos estridentes. Toca salir de naja. Vamos hacia el núcleo habitado de Buda, donde nos aventuramos por rincones, callejones y lugares solitarios no exentos de encanto. Antes hemos sido lo suficientemente precavidos para reservar mesa en el 21, restaurante recomendado no recordamos bien dónde. Nos citan a las tres y aparecemos puntuales. Un acierto. Exquisitos platos de cordero y pato, con un vino tinto soberbio. Una comida algo cara, pero un día es un día. Y en éste, además, hemos ahorrado unos cuantos florines al desdeñar el castillo, el bastión y la iglesia que todo cristo, al parecer, visita en Buda.

Por la tarde inspeccionamos los alrededores del Archivo Nacional, en el que se exponen rúbricas de personajes famosos, y del Museo Militar, donde hay una muestra sobre la intervención de Hungría en la Primera Guerra Mundial. Muy cerca de este último se halla una plaza ajardinada, con herrumbosos cañones del tiempo de maricastaña alineados en el pavimento junto a un mástil alto con la bandera nacional, desde la que se puede observar una panorámica que pasa en general inadvertida para los turistas. Desde esa ladera, la opuesta al río, se atisban barrios aseados, edificaciones sólidas, abundantes zonas verdes, buenas escuelas, exclusivos clubes deportivos. Las vistas del tranquilo descenso a pie por la otra vertiente de Buda son mucho más impactantes (los meandros del gran río, el tráfico de cruceros y gabarras, los puentes de las Cadenas, Margarita y de la Libertad, el Parlamento, la catedral de San Esteban...), pero yo diría que el secreto (si es que hay tal) de la Hungría derechista y antieuropea de Víctor Orban se desvela recorriendo esa otra parte de la ciudad.

Lejos de hacerlo, nosotros acabamos la jornada de acuerdo a lo que cabe esperar del espécimen de turista pastoreado con señuelos culturales. En este caso, atendiendo el gancho de un concierto en San Esteban bajo la advocación de Bach y Mozart. Que el programa fuera poco original y no supiéramos nada de los intérpretes nos dio igual al comprar las entradas el miércoles tras visitar la catedral. Y también, cuando termina, que la sesión haya sido corta. La Tocata y Fuga en Re menor del organista titular del templo resulta tan prescindible como el Requiem de la Monarchia Szimfonikus Zenekar, el coro Etunam y los cuatro cantantes que, ya cerca de la cuarentena, parecen estancados en su carrera como solistas. ¿Y la acústica de la catedral? Estupenda, gracias.

La negrura del pasado

Jornada marcada por el revisionismo político. La mañana comienza con una excursión a las afueras para visitar el parque (parking, más bien) Memento, extraño destino de la gigantada escultórica comunista. Propiedad del Estado, pero gestionado por una empresa privada, el sitio acoge, no se sabe bien con qué propósito, singulares muestras del grandilocuente desbarre estético y el obsesivo culto a la personalidad característicos de los monumentos retirados de las calles e instituciones de Budapest a partir 1990. Un aplomado Lenin con perfil de estadista a la entrada y otro en pose de estilizado buda soviético dentro. Un propagandista de la buena nueva comunista con las dimensiones y la energía de un King Kong proletario. Un soldado del Ejército Rojo en impertérrita y se suponía eterna guardia de honor, desterrado de su original emplazamiento junto a la Estatua de la Libertad en la colina Gellert. Grupos escultóricos diversos, pero siempre abigarrados (uno dedicado a las Brigadas Internacionales). Bustos de históricos dirigentes húngaros y del búlgaro Georgi Dimitrov, secretario del Komintern. Y, cómo no, las famosas botas de Stalin, lo único de su estatua que, como befa, dejaron incólumes los revolucionarios en 1956. Precisamente, frente a la entrada del parque, hay paneles informativos de los sucesos de ese año, una tiendecilla con extravagantes souvenirs y la barraca en que se exhibe La vida de un agente, película montada con materiales auténticos sobre la manera de controlar, investigar y detener a los desafectos al régimen y de reclutar y reunirse con los informantes. La vemos casi todos los que hemos venido en el minibús desde la Plaza de la Libertad, entre ellos una pareja catalana con pinta de haber militado en el PSUC de los buenos tiempos y una docena de estadounidenses y británicos. Dentro del recinto nos cruzamos con toda clase de personas, incluidas familias con niños. Cuando intercambio unas palabras con dos parejas latinoamericanas de poco más de 30 años, uno de los hombres me pregunta de sopetón si soy comunista. Le digo que no, le lanzo idéntica inquisitoria y, en tono algo zumbón, contesta que por supuesto, que ellos son cubanos. Más tarde, ya en el hotel, al guardar las fotos reparo en el marcial saludo militar de una de sus acompañantes y no sé qué pensar. Tendría que haber prestado más atención a La vida de un agente. Quizás así sería capaz no sólo de solventar esa duda, sino también catalogar la responsabilidad que tiene en Memento el conductor del reluciente Porsche Carrera negro que, tras la apertura del portón, sale veloz sin que el Lenin de la entrada dé un respingo.

De vuelta al centro, pasamos frente a un enorme mural que, esta vez junto a un verdadero parking, rememora la victoria de Hungría frente a Inglaterra en Wembley por 3-6 en 1953. Considerado el mejor partido de la historia por algunos sabelotodo, significó un terrible descalabro para los inventores del fútbol y al tiempo la consagración de un equipo llamado a brillar como ninguno antes. Pero esas expectativas quedaron frustradas, primero por la derrota ante Alemania en la final del Campeonato del Mundo celebrada en Berna un año después y, tras la fracasada revolución de 1956, por las rocambolescas escapadas del “telón de acero” de muchas de sus estrellas, como el luego madridista Ferenc Puskas y Ladislao Kubala, Zoltán Czibor y Sandór Koscis, trío fundamental del Barcelona que brilló en pleno franquismo y por extensión, según el retorcimiento lingüístico propio de la Guerra Fría, en el “mundo libre”.

Baruch Spinoza, para quien “la mayor parte de los errores consisten simplemente en que no aplicamos con correción los nombres a las cosas”, da precisamente nombre al café del barrio judío donde comemos, aunque de ser viernes habríamos preferido cenar escuchando música klezmer. Los platos son apetecibles, la decoración sugerente y el ambiente tranquilo, pero siquiera por respeto al universo simbólico, no parece el restaurante idóneo antes de visitar la Casa del Terror. Y menos si, como nos pasa, apenas ha comenzado la digestión en el momento de acceder al edificio de la avenida Andrássy, frente al cual se alinean unos inevitables paneles sobre la revolución de 1956 que, como todos los demás, olvidan su inicio como expresión del reformismo comunista. En la muestra, bien montada, hay hasta un tanque ruso, celdas e instrumentos de tortura y conmovedores videos con testimonios de las víctimas. En teoría denuncia tanto el horror nazi como el comunista, pero sólo remarca el segundo, algo que hasta podría resultar coherente históricamente si no pasara de puntillas sobre el régimen de Miklós Horthy, aliado de Hitler hasta 1944, y las matanzas de los Cruces Flechadas, los fascistas húngaros. Mientras salimos me pregunto qué pensarán al respecto los numerosos visitantes, la mayoría jóvenes, y la casualidad quiere que, algo más tarde, nos detengamos ante la estatua del poeta Miklós Radnoti, asesinado al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Son ya hijos, nietos y futuros padres de los “niños de pecho en los que crecerá la razón” invocados con esperanza en uno de sus últimos versos?

Danubio-Gran Sinagoga-Danubio

Cuando llegamos a la esquina de Bathory Utca con la plaza Kossuth apenas son las nueve de la mañana, pero ya hay turistas a manta, incluidos nutridos grupos de españoles, todos juntitos no vayan a perderse. Los guías les explican detalles del imponente escenario urbano circundante (el Parlamento, el Museo Etnográfico, los pétreos padres de la patria en sus pedestales...), pero muchos parecen más interesados en la pareja de soldados que hacen guardia por la plaza con zancadas acompasadas y gafas de sol caras. Menci imita sus movimientos antes de entrar en el subterráneo bajo el monumento de Lajos Kossuth, donde se exponen fotografías de los cambios al compás de los vaivenes de la historia, piezas arqueológicas y restos de edificios rehabilitados tras la Segunda Guerra Mundial, entre ellos terroríficas gárgolas. Nosotros ni nos planteamos entrar en el Parlamento. Estamos aquí, en nuestro último día en Budapest, para recorrer la Bathory Utca, lo primero que habría hecho mi padre. En 1974 no me encargó otra cosa que contar los apellidos Bator de la guía de teléfonos cuando supo que iba a pasar por la ciudad. Eran una media docena, pero la linajuda variante Bathory llenaba páginas, y saberlo le animó a seguir fantaseando sobre el origen de su apellido, pasatiempo que llegó a provocarle un contagioso entusiasmo, como ya he contado en textos reproducidos en esta web (ver sección Rescates).

Puede que haya algún Bathory esculpido en otro sitio, pero en la calle de ese nombre sólo vemos el monumento del primer ministro Lajos Batthyány rodeado de coronas florales porque hace sólo tres días del aniversario de su fusilamiento en 1849 tras el fracaso del levantamiento contra Austria. Cumplido el guiño sentimental, decidimos utilizar un barco de transporte público para observar la ciudad con renovadas perspectivas mientras cubre el trayecto hasta la isla de Obuda. Una experiencia barata e interesante: surcar el Danubio en esas condiciones te aproxima más a Budapest que hacerlo en un crucero. Y como es domingo tenemos la posibilidad de confirmar que, entregada al ocio, apenas se diferencia de las grandes ciudades europeas, como prueban la multitudinaria carrera popular de fondo o medio fondo que transcurre por la ribera derecha del río y los restaurantes y merenderos de Obuda. Tras regresar al centro en autobús y metro, acabamos de nuevo en el barrio judío, pero esta vez curioseando por sinagogas, patios con bares alternativos, mercadillos underground, tiendas de segunda mano, toda clase de bares y restaurantes...e incluso un par de modernas barberías en cuyo exterior, con alechuguinados hipsters esperando sentados a ser servidos, hay carteles que prohiben las fotografías. Finalmente, después de considerar otra media docena de opciones, elegimos al paso el Bistro Macesz y no nos arrepentimos. Otra vez sabrosos platos judíos y un buen tinto húngaro.

Por la tarde recorremos sin prisas la Gran Sinagoga, de visita obligada no tanto por su imponente arquitectura morisca, que también, sino por todo lo que representa religiosa, política y socialmente. Erigida a mediados del siglo XIX por la pujante comunidad judía budapestina, en el edificio del Museo Judío, ahora integrado en el complejo, nació Theodor Herzl, fundador del sionismo, y en torno a ella se levantó el ghetto desde el que a finales de la Segunda Guerra Mundial fueron deportados a campos de exterminio cientos de miles de judíos en una operación dirigida por Adolf Eichman. El interior de la sinagoga, con capacidad para 3.000 fieles, tiene su interés, pero no tanto como la escultura El árbol de la vida, que recuerda a las víctimas de la Shoah; el Jardín de los Justos, donde se honra a quienes arriesgaron su vida para salvar a miles de perseguidos; y el cementerio judío, en el que están enterradas decenas de personalidades. Entre ellas, el ya mencionado Miklós Radnoti, poeta que fue primero judío asimilado laico, luego católico bautizado en la catedral de San Esteban y murió asesinado por un oficial borracho cuando era trasladado de un campo de trabajo forzoso ante el avance de las fuerzas soviéticas. Que ahora figure entre los muertos prominentes con retrato en la sinagoga no deja de ser una paradoja, aunque sin duda murió por judío. A los asesinos les daba igual si sus víctimas frecuentaban la sinagoga o no. Veinte mil fueron fusiladas a orillas del Danubio, u obligadas a arrojarse a sus heladas aguas, entre diciembre de 1944 y enero de 1945 por los Cruces Flechadas cuando ya era inminente la derrota nazi. Gyorgi Kónrad, entonces un niño de diez o doce años, logró a duras penas sobrevivir y con el paso del tiempo pudo relatar esos hechos. Un horror evocado con delicadeza en el Monumento de los Zapatos que se extiende en un muelle entre el Parlamento y el puente de las Cadenas y por donde, al atardecer, damos nuestros últimos pasos a la orilla del río.

Despedida en la colina Gellert

Cielo gris cobalto, nuboso y cruzado por una larga franja de espesa contaminación, claramente perceptible desde la colina Gellert, donde hemos subido a pie por una adinerada zona residencial en torno al famoso balnerario del mismo nombre. Villas con jardín, servicio doméstico, seguridad privada y hasta algunos intimidantes carteles que parecen destinados a espantar a los vagabundos. Arriba, mucha gente alrededor de la Estatua de la Libertad, visible desde casi todos los barrios de la ciudad, y menos recorriendo la ciudadela mandada a construir por el emperador Francisco José en 1853 como indiscutible símbolo del poder austriaco. La estatua, de 14 metros de altura y erigida sobre un pedestal de 26 metros en 1947 para conmemorar la liberación de Budapest por el Ejército Rojo, estaba escoltada por otras de soldados soviéticos ahora acuartelados en el Memento Park. Su lugar lo ocupan desde 1993 otras que representan el progreso y la lucha contra el mal, dúo de conceptos tan dinámico como evanescente, pero, quién lo duda, muy apropiado para acompañar cualquier reclamo de libertad.

La colina Gellert, desde la que descendemos también a pie hasta el puente de la Libertad por jardines y parques arbolados, no es mal sitio para despedir una ciudad que nos ha ido conquistando con el paso de los días. No sé en qué acabará la deriva política de Hungría, preocupante a tenor de los resultados de los últimos comicios, pero la capital parece inmunizada frente al fascismo, o al menos en su formato clásico, ya que cuesta detectar el actual, más ladino (¿es políticamente correcto utilizar este término?) e igual de peligroso. El atractivo que ejerce Budapest sobre la juventud europea alternativa y la presencia constante de turistas procedentes de los cinco continentes ejercen de eficaz antídoto. Sólo nos cruzamos en el metro con dos jóvenes nazis que por su impedimenta van o vienen del gimnasio. De todos modos, a nada que la población se tome medianamente en serio el martilleo propagandístico que exalta por tierra, mar y aire la libertad no debería haber riesgo de un régimen totalitario. Candorosa ocurrencia, lo sé. Y ni siquiera cabe anotar en mi descargo que me haya venido a las mientes tras visitar la estatua de Gellert...

Antes de tomar el tren de vuelta a Cluj comemos algo en el restaurante de la estación Keleti. El espacio, el decorado y los modos del único camarero no desentonarían en una película que transcurriera en el siglo XIX. El tren, con varios quinquenios en servicio, sí cantaría pero, como a la ida, el ambiente en nuestro vagón y lo largo del trayecto me traen a la memoria los trasiegos ferroviarios de Bálint Abády y otros personajes de la Trilogía Transilvana, como la incauta jovencita a quien el crápula teniente que ha inducido a escapar de su familia, austriaco para más inri, abandona de noche en la misma estación de Cluj a la que llegamos con puntualidad. Esta vez descendemos alguno viajeros más que en Budapest y en menos de diez minutos entramos en el Melody Central, donde han guardado parte de nuestro equipaje, para pasar la última noche en Rumanía.

Último día, última mirada